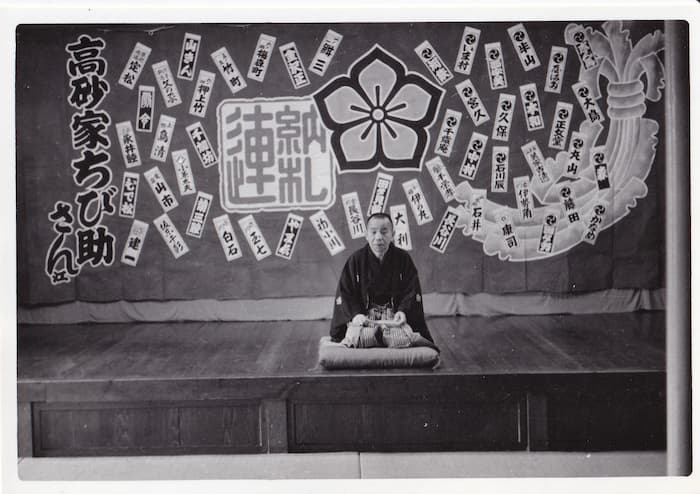

高砂家ちび助(珍芸)

晩年のちび助(関係者提供)

寄席に出るちび助(関係者提供)

人 物

高砂家 ちび助

・本 名 森田 辰五郎

・生没年 1904年4月20日~1983年2月2日

・出身地 東京 神田

来 歴

高砂家ちび助は大正から戦後にかけて活躍した珍芸芸人。茶番師から出発し、落語家、珍芸芸人と転々とした。140センチという小柄な体と愛嬌のある風貌を生かし、「のろまの蝿取り」などの珍芸を得意とした。晩年は稀有な老芸人として再評価され、テレビや雑誌に出演を続けた。

生年と本名は『週刊ポスト』(1974年8月2日号)掲載の「小沢昭一四畳半むしゃぶり対談④」より割り出した。いわく、「本名・森田辰五郎。明治37年4月20日、神田明神下生まれ。」との事。

雑誌『第三文明』(1980年6月号)に連載された藤井宗哲『滅びの美学』によると――実家は左官業を営む家であったというが、父は「富士松扇太夫」と名乗るセミプロの新内太夫で、粋人であったという。そんな父を持ったこともあり、幼くして音曲や芸に親しみを持つ事となった。

『銀花32号』(1977年10月号)によると、父親は大変な女道楽でもあったそうで、「五人もかみさんをかえたよ」との事である。滅茶苦茶である。

また当人曰く、「おふくろは日露戦争が怖くて押し入れの中であたしを産んだ。だからあたしは背が小さい」(『銀花32号』)との事。

小学校卒業後、横浜の荒物屋・松田屋へ奉公に出されるがすぐにやめた。以来、職を転々とし、親父を怒らせてばかりだったという。「小沢昭一四畳半むしゃぶり対談④」で本人が語った所では――

ちび助独白①/だいたい、ハナからあたしは、この商売にむいていたんだ。 小学校卒業して、 十八でこの世界に入るまで、どこへ行ってもつとまらない。小僧に行ってさ、はじめが横浜の松田屋って荒物屋。つぎが神田福田町、いまの小伝馬町より和泉橋寄りの桐箱屋、ウロウロやって、ほかにも二、三軒。みんな一、二年でやめちゃうんだ。親父が怒ってね、感化院行きだ!と脅したくらい。たまたま、ウチの二階にいたのが吉原『角海老』って女郎屋の番頭さん。そういや、このころから、吉原には縁がある。ま、その人のツテで、日本橋のふとん屋さんに奉公できたからよかったが、まず芸人になるしかなかったねぇ。

結局、どこも長続きはせずに放浪的な生活を送っていたが、18歳の時に茶番師・高砂家吉右衛門に入門。一説によると、吉右衛門は叔父だったともいう。当人が『芸双書・いろどる』で語った一代記によると――

あたしは根っからの芸好きでね、奉公に行ってた時分から、荷物を届けるあいまをぬっちゃ、縁日などの芸を見ててね、竹町のむこうにあった生駒の金比羅さまの縁日に決まって出てた、高砂家吉右衛門という茶番師の弟子となったのがはじまりなんです。

「茶番」というのは、いまでいう漫才ですか、ふたりのかけあいの芸なんですが、大阪でいう「にわか」と同じもんです。「茶番」はとくに歌舞伎のもじりなんかが多くて、芝居好きのあたしは、だから「茶番」がやりたくてしかたなかったんです。

張りぼてのカツラに刀を差して、つまり、どんな茶番劇にも通用する格好でまず登場するんです。そして、落語と同じように、かけあいのマクラを振りながら、仇討物をやるにしても今日は 「忠臣蔵」をやるか、「曾我」にするか、それとも「荒木又右衛門」にするか、決めるんです。もちろん、小道具などはみな自前、ですから、好きでなきゃあ、出来ない商売ですねえ。

で、吉右衛門てえ人は、歌舞伎の中村吉右衛門の声色がじつにうまかった人で、そいで吉右衛門を名乗ってたんです。ひいきのひとりにいまでもある浅草新仲(見世)の高砂屋っていうえりやがいて、その旦那から高砂家という名前をもらったわけです。

身長が140センチ足らずなので、ついた名前が「高砂家ちび助」。一種のあだ名のようなものであったが、紆余曲折の末にこれが正式な芸名となる。

その小ささは有名で、電車の中で喧嘩をして相手から「お前なんか乳母車がお似合いだ」と啖呵を切られて、おもわず「うまいっ」と感心した程の低身長であった。

高砂家一門では主に子役や女役をやっていたという。『いろどる』曰く――

「茶番」 はじつはふたりと限ってないんです。吉右衛門のところには、吉右衛門の兄で高砂家小鉄、それに、先代小円遊の弟子の高砂家小太郎、この人はまだ生きてます。それから、女形が高砂家染吉。それにわたしと、この五人で組んでも「茶番」をやるわけなんです。手が足りないときはこれに助っ人をたのむときもあるくらいで、演し物もこんなときは歌舞伎に限らないで、落語の「子はかすがい」なんてのをかける。

もちろん、あたしは亀坊の役をやる。十八、九の頃でしたが、背がなかったからいつも子供の役。

小太郎はかっぷくがいいので、番頭さんをやる。染吉がおかみさん役で、主人公の熊さんが吉右衛門の役まわり。

この茶番師時代に女遊びを覚え、吉原通いが始まった。それらの放蕩は晩年聞書きにまとめられたほどであった。

その後は師匠について端席や余興などに出ていたが、関東大震災に遭遇し、茶番が下火になってしまった。それでも師匠について歩いていたが、「このままでいいのか」と限界を感じるようになった。

その時、出入りしていた高田亭という端席のオーナーが桂小文治だと知り、桂小文治への入門を考える。紹介者もあって無事に入門する事ができた。

「お前は小さいやっちゃ」という事で「桂小助」と名付けられる。弟子に去られた吉右衛門は漫才師になってしまったという。

しばらくの間、小文治について寄席やお座敷を回っていたが、桂小助では誰も覚えてくれない。

そんなある時、寄席へ出ているところ酔客から「いよーっ、ちび助」とヤジを飛ばされた。これを聞いたちび助は「うまいッ」と芸人ながらに感心し、これを芸名とした。

なお、小文治の身内になったものの、落語よりも珍芸やお神楽を得意として演じていたそうで、若い頃の十八番は「堀部安兵衛」と称した十八人斬りの実演であったという。

改名前後で徴兵検査に巻き込まれている。橘家圓太郎の漫談だったかに、「ちび助さんは背が小さい……徴兵検査の会場に入ろうとしたら憲兵が飛んできて、『こらこら子どもは入っちゃいけないよ!』と怒られた」というネタがある。当然背丈が足りず、合格はしなかった。

1930年春、高砂家吉右衛門が死去。この時、小文治が葬儀一式面倒見てくれたそうで、ちび助は小文治の義侠心に泣いたという。『都新聞』(1930年6月2日号)に――

◆定席には出る事が出来ず常に場末の端席ばかりを廻つてゐた無名の茶番師高砂家吉右衛門が脳溢血で死んだ、決して有福な晩年でなく従って其の葬儀もほんのさゝやかなものではあったが、同じ芸人の飯を喰べる以上、有名無名の差別をつけるべきものではないと、吉右衛門のためには甥に当るのが小文治の門弟となってチビ助を名乗ってゐる処から、小文治はじめ落語界の有志でその通夜に列席した、故人は拳闘舎闘鶏と云つて拳の師匠をもしてゐた処から、僧侶の読経を廃し、その代りに会葬者全部が棺前で夜ぴいて拳を打ち明かした、斯うした風変りの、然も盛んな通夜をして貰った事を、無名の芸人吉右衛門よりその甥のチビ助が泣いて喜んだとか

その後、小文治から「高砂家の名前を継いだらどうや」と助言を貰い、「高砂家ちび助」を襲名。以来これが芸名となる。

襲名後、浅草の色物小屋へ進出し、珍芸や茶番を見せる色物芸人となった。添田唖蝉坊『浅草底流記』の中に「高砂家ちび助の一人剣劇、切る方と切られる方を、一人でやつてゐる。」と批評が出ている。

その頃には既に「線香花火」「のろまの蠅とり」といった珍芸を得意として演じていた模様。その傍ら、茶番として呼ばれれば高座にも出ていたという。

「のろまの蝿取り」は、その名の通り、のろまな男がトリ餅をもって蝿を追っかけ回すも、頭に餅がついたり、目を廻したり――というドタバタを描いたもの。その後、座布団を背中に抱えて蝿の真似をして、「蝿取り紙に足を取られて死ぬ蝿」の真似をする――というもの。

以来、定席には余り近づかず、浅草芸人として人気を集めた。時には仲間を集めて端席で公演を打つこともあった。一方、落語家などと仲が良かったそうで、落語家の巡業やアトラクションなどには積極的に参加した。

戦時中も浅草に出続けていたが、寄席の閉鎖や統制などに苦しんだ。

1942年には帝都漫才協会の再編成に参加し、雑芸人の所属する「全芸部」に所属。幹事に就任している。

戦後は浅草木馬館やお座敷を軸に巡業や余興などで稼いだ。普通に人気はあったという。当時の芸を松浦善三郎は『アサヒ芸能新聞』(6月3週号)の中で右のように論じている――

★高砂家チビ助(珍芸) 珍芸という区分がアプレ的であるが、正しくは「吹寄せ」の部に属する人であろう。音曲、小ばなし、珍舞踊といろいろ。いずれもお座敷用であるが、即席のつる、はえなどの形態模写もおもしろいし、くわえて「オシの釣」は秀逸。このあとが剣戟。まず阪妻の型から石松の最期と、レコード伴奏で一人三役も五役もの大立ち回り。どこでも拍手笑声さかん。からだにあわせてチビ助と名づけているが、お年の方はだいぶフル助。獅子舞にもくわわるほどの器用人。けだし土手組の異彩。

還暦過ぎてもなお、浅草や余興で活躍。その道では知られていたようであるが、あくまでも一介の老芸人としての余生を送っていた。戦後は小岩に住んでおり、「小岩古典芸を楽しむ会」などの会によく出演していた。

1973年には妻を失い、一人暮らしをはじめるようになった。『銀花32号』(1977年10月号)によると、「息子たちが、一緒に暮らそうよ、というけれどいやだね。孫から、おじいちゃん、おじいちゃんて毎日言われていたらほんとうにおじいちゃんになっちゃうよ」と笑って答えている。

独り暮らしになった後も趣味であった「寄席の雛型づくり」の制作に没頭。その出来栄えは美術雑誌「銀花」に取り上げられるほどであった。

1970年代に入り、「演芸のリバイバル」が行われるようになると俄に注目を集めるようになり、テレビ番組や雑誌にも出演するほどの人気を集めた。

1973年11月23日、NHK「昼のプレゼント」の「盛り合わせオン・ステージ」に出演。

1974年8月2日、『週刊ポスト』に小沢昭一との対談「小沢昭一四畳半むしゃぶり対談④」に自伝が掲載される。これは『雑談にっぽん色里誌 芸人編』に転用されている。

1979年12月2日、「花王名人劇場」の「一芸名人集」に出演。至芸の蝿取りや珍芸を演じて喝采を浴びた。これは映像が残っているはずである。

1980年6月、『第三文明』に藤井宗哲の聞書きが掲載される。

1981年1月、白水社より『芸双書・いろどる』が発売。山本益博を相手に自伝を語り、これが掲載された。

最晩年は胃を患い入院。1983年2月2日、胃潰瘍のため死去。享年79歳。

墓は千葉市にある。