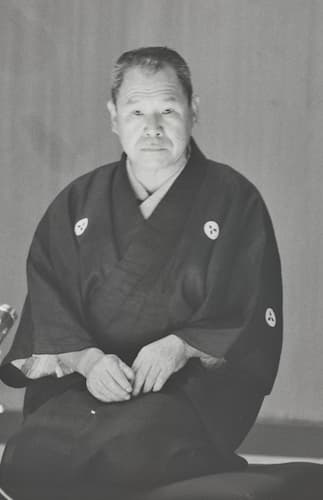

七代目橘家圓太郎(音曲)

七代目橘家圓太郎

人 物

橘家 圓太郎

・本 名 有馬 寅之助

・生没年 1902年12月20日~1977年8月15日

・出身地 東京 深川

来 歴

落語家と音曲師の二束草鞋を履いていた人物。奇人変人としても知られる。

その経歴は大西信行『落語無頼語録』に詳しい。

明治三十五年十二月二十日の生まれで寅の八白。七十三歳、まだ至極元気。寅歳生まれで本名が有馬寅之助、なんだか新選組にでもいそうな名前だ。

生まれは東京深川の海苔屋の件で中学を卒業すると区役所へ勤めた。月給は四円五十銭の臨時雇いだ。雇いから書記補を経て書記という一丁前のお役人さままでの道程が、とてもとても遙けき向うのものに思えた。

芸人さんの前歴、調べてみるとなかなかおもしろい。意外にも学校の教師というのがなん人かいる。奇術のアダチ竜光、落語の桂枝太郎と、たしかこの円太郎も前歴に教師とあるのをな

にかで見た記憶があったので、

「学校の先生だと思っていたけど、区役所に勤めていたの」

と、きくと、

「いえ、先生もやってました。ええ」

と、答えて、すぐそのあとへ、

「でも先生たって補習学校の先生なんですから大した代物じゃありません」

と、顔をあかくしてつけ加えた。

中学卒業後、区役所の臨時雇いとして就職。「四円五十銭」の給料で働いていた。そのかたわらで、補習学校(夜間学校)の教師も兼任。「教員免許なんかなかった」というのだからいいかげんなものである。『落語無頼語録』に――

円太郎が補習学校の先生になったのは、

「教員の資格かなにか持っていたの」

と、きいたら、

「いえ、そんなものは持っちゃいません。補習学校の校長がね、私のこと、可愛がってくれてたから」

ずいぶん乱暴なはなしだが、教えていたのが小学校三年程度の国語と算術だというからそれでも用は済んだのであろう。

「なにしろ先生の私がまだ二十歳前で、生徒は三十四十の大人ばっかりなんですからね、やりにくかったよ、ずいぶん……」

やりにくいばかりでなく、この先生、生徒に色の道の手ほどきなんぞもしてもらったらしい。間もなく区役所をやめて株屋の見習い店員になった。

かたい役人勤めから派手な株屋の店員になって、たちまち立派な道楽者ができ上がった。

清元を習い常磐津の稽古にせっせと通いつめた。現今のゴルフ麻雀とおなじく当時の株屋ならそれくらいのことを習っていないと仲間の交際ができなかった。

本所深川あたり、茶番が流行っていた。祭にはなくてはならないものになっていた。祭の時以外にも毎月の縁日に月並と称してお宮の屋台で茶番が催された。

円太郎もこれに凝って、宝家喜蝶という茶番師の弟子になった。と、いってもプロになった訳ではない。プロは師匠一人で、あとはいわゆる旦那衆、素人ばかりが道楽でやる。

この学校時代に、30すぎた叔父さんの生徒たちに連れられて吉原や洲崎に通い詰める遊びを覚えた。その時に喉を潰してしまい、特徴的なカスレ声になったという。『落語無頼語録』によると――

株屋の店員で茶番が道楽で、月並に招ばれて行って茶番をやるとみんなに十円くらいの祝儀が出る。頭割りにして一円か一円五十銭。その金で女郎買いに行った。

「私の兄貴は清元大和太夫といって清元の太夫ですがね、私は女郎買いに行って花柳病を患ってこんな声になっちゃったんで清元の太夫になれなかったんです。いまだにだから玉の井が恨めしくってね……」

1920年に初代橘ノ圓に入門。その動機も振るっている。『落語無頼語録』に――

株屋の頃、大正九年かそこいらの、ある日、人形町の末広へ落語を聴きに行った。俗にめっかちのと称ばれている三代目の今輔が高座へ出て来てお辞儀をして、エーッと顔をあげるやいなやこんなことを言い出した。

「横浜の新富亭から掛け持ちでこちらへ参ります電車の中で、お客さまが話していらっしゃるのをきくと、昼間吉原で火事がございましたそうで……。

”たいそう焼けたってな”

”うん、ひでえ火事だ”

”どのくらい焼けたんだ? 百戸も焼けたかい?”

”いやいや、そんなこっちゃアきくめェよ”

”すると千戸も焼けたかい?”

”なァに万戸は焼けたろう」――”

円太郎はこれを聞いて、ほかの客同様笑いながら、思った。

(公衆の面前で、こんなにも堂々とマンコだなんてことの言えるはなし家という商売は、なん

といういい商売だろう。ああおれもこんないい商売がしてみたいものだ――)即ちこれが七代目橘家円太郎の、落語界に身を投じた動機であるという。とても名人といわ

れる芸人が誕生しよう動機じゃないやね。

圓に入門後、「橘ノ百圓」と名乗る。「百円札」の洒落である。

入門直後、師匠の圓が浮世節の立花家橘之助と結婚。「結婚式では橘之助師匠が高砂を弾き、師匠が踊るという豪華なものだった」という。

その後、師匠夫妻の身の回りの世話をしていたそうで、橘之助の権威の凄まじさを目の当たりにしている。一方、師匠夫妻には可愛がられたそうで、「百圓は依怙贔屓されている」と兄弟子から羨まれるほどであった。

一方、圓太郎は圓門下随一の酒豪であり、酒の飲めない圓は圓太郎を代理の酒飲みとして贔屓やお客と酒を酌み交わせる――という腹があったともいう。

1924年頃、二つ目株となり、師匠の一座に出入りして一枚看板を出すことを許されるようになった。1924年12月には朝鮮半島を巡業。『京城日報』(1924年12月23日号)に――

◇明治町 電話二六〇番 浪花館 當る一月元日より東京名流落語大一座 橘ノ圓一行来る 「演題」落語(圓十九)落語手踊(圓近)落語音曲手踊(百圓)落語音曲手踊(圓堂)狂劇(社中)落語文人踊(圓三)落語即席噺(燕之助)落語珍藝(圓十郎)鳥虫物まね(権助)落語手踊(圓天坊)人情噺舞踊(圓)

とある。その後は数年ほど師匠の「圓頂派」の若手として各地を回った。

1927年4月、師匠と一門が「柳三遊研成社」加入することを機に、本格的に東京落語界へ参入。しばらく師匠と同行したが、間もなく師匠たちが事実上の引退を表明し(巡業や放送や特別な会には出た)、名古屋へ移住した関係から「百円は東京に残りなさい」と命じられた。

東京へ残るには誰かの身内にならねばならない。圓は「三遊亭円楽の所がよかろう」と、当時円楽といっていた林家彦六の所へと連れて行った。圓は彦六の真面目で律儀な人格を評価しており、斡旋をした。

それを知った円楽は「あたしはまだ弟子なぞ持つ身ではない、小さんの弟子にさせた方がいい」と当時、四代目小さんの元へ連れて行った。

話を聞いた小さんは「圓師匠はお前を頼んできたのだからお前の弟子にすべきだ」と猛反発。頑固な二人はいずれも譲り合わず、いつまでも弟子の押し付け合いをしたが、周りの斡旋もあり、「当分両方の弟子として出勤する」という形になった。

これに小さんも円楽も丸く納まったが、苦労を強いられたのが百円で「お陰で両方の家に行かなきゃいけない。掃除や挨拶も両方から呼ばれる」とこぼす始末であった。

師匠問題は解決したものの、「落語だけでは食っていけない」と思ったのか、橘ノ圓門下の兄弟子・橘ノ圓十郎を頼って、彼の主導する「滑稽掛合」に参加。兄弟弟子同士で仲良く稼ぎ出すようになる。

1927年11月6日、橘ノラヂオ、橘ノ立花、桜川仙平、青柳燕之助とともに『穴手本集珍蔵』を放送。

1928年7月22日、円十郎、燕之助と共に掛合漫劇『金のなる木』を放送。

1928年11月29日、掛合漫談『珍劇レビュー』に出演。相方は橘ノ円十郎、青柳燕之助。

円十郎以外にも兄弟子の「橘ノ一円」とコンビを組んで、軽口に出る事もあった。柳家金語楼にも可愛がられ、「今出たのが百円……私は金五両(金語楼)でございます」などと茶化されることも多かった。

掛合噺でデビューしたものの、師匠の円楽はまだ権威がなく、研成社も勢力が衰えたこともあり、色々と苦労を重ねた。

この頃、演芸作家の正岡容と出会い、一緒に行動するようになった。正岡が小田原に居を構えていて時代から交友があった。そして、当人も正岡に負けずとも劣らない奇人ぶりを発揮する。

「酒を飲んで大喧嘩をする」「巡業先で喧嘩をする」「賭け将棋をするが、金がないので尻に物をいれたり、真夏のトタン屋根にあがらされる」など、色々と逸話は多い。

一方、正岡との出会いは決して無駄ではなかったようで、彼氏に新作の作り方を教えてもらう、新作を書いてもらう――など交友を深める形となった。

1930年頃、再上京を果たした正岡容と行動を共にするようになる。

1930年5月4日、JOAKに出演し、正岡容・柳家三太楼と掛合話『火星の演芸学校』を放送。この演目は、同年にショーワレコードより発売されている。

1930年9月11日、正岡容、柳家三太楼のトリオで「高速度与太栗毛」を放送。

1930年11月、正岡容主導の「文芸落語自由連盟」に参加。柳家権太楼、柳家三太楼、柳家小半治などと共に新作落語の発表や啓蒙に励んだ。

この文芸落語自由連盟時代にヒデ夫人と結婚をし、滝野川に居を構えた(正岡容の家のすぐ近く)。

1931年に連盟が解散した後は落語協会へ復帰。出戻りで修業をしている。

1933年頃には長男・康彦が誕生。この子は戦後「テレビ朝日」に入社。『アフタヌーンショー』『徹子の部屋』などのプロデューサーとして仕掛け人となった。

1935年6月、師匠の圓、橘之助夫妻が京都の水害に巻き込まれて急死。圓太郎によると――

「師匠が死ぬ直前、『圓師匠に東宝名人会に出てもらいたい』と東宝名人会のこもん森暁紅に話を貰い、手紙で『東宝名人会に出てもらいたい』と手配をした。その後すぐに師匠たちは水害で死に、『ありがとうよろしく頼みます』という返事が来た時には、師匠は死んでいた」

その後は正式に馬楽(彦六)門下へおさまる事となった。ただ、彦六自体は「俺は弟子をとる身分でないから、兄弟分といこう」みたいなスタンスであった。

彦六に従う形で落語協会に参入。二つ目として出勤するかたわら、彦六の主宰するコメディ一座「尖端座」の座員として出演。これで「トンガリ座」と読む。芸名の由来は彦六の仇名「とんがり」という洒落である。

1937年3月、ビクターより滑稽掛合『奥様スポーツ入門』を発売。相方は高橋志津子という喜劇女優であった。

同年5月にも同じビクターから『相撲狂』というレコードを出している。

長らく掛合噺と珍芸と落語の三足草鞋を履いていたが、日中戦争勃発以後は掛合噺の割合を薄くしていき、落語家としての活動が増えるようになる。

この頃、正岡容との交友をまた一層深いものとし、『センターフライ』などの新作落語を執筆してもらっている。

この戦争前後に八王子に移住。中年以降は八王子で暮らす事となった。八王子には実の姉が古くから住んでおり、その姉を頼って八王子へ移住したようである。

1942年頃、圓太郎の襲名の案が浮かんだようで、『林家正蔵戦時日記』の中でも、たびたび圓太郎の存在が浮かび上がる。

1943年4月、「七代目橘家圓太郎」を襲名。これと同時に真打として認められ、真打披露も行っている。

ただ、当時の『都新聞』を見ると、襲名披露が行われた様子はない。

同年の4月16日付の記事で「百円改め三遊亭圓太郎」と書かれている所を見ると、襲名したのは確かだが――同時期、八代目春風亭柳枝の襲名披露が行われており、これに幹部や寄席は取られていたという。

悪く言えば、このおまけで実施されたのではないだろうか。

彦六の日記によると、4月22日、地元の八王子で演芸会を開き、ここで襲名披露を行ったという。日記に――

「八王子の円太郎の会、晴天にて盛会裡に終る。扇遊さんと右女助君に口上を手伝って貰ったが旨く喋れなかった。こんな事にも修業が入る。」

これが襲名の第一歩であったといってもいいだろう。

大西信行『落語無頼語録』によると、襲名に絡んだのが盟友の正岡容らしく、「百円に圓太郎を継がせてやりたい」と関係者に骨折りをしたほか、当の圓太郎に「四代目はラッパの圓太郎と言われるくらい人気があったのだから、ラッパを持て」と物資難の中で、真鍮製のラッパを買い求めて来て、圓太郎に授けたという。

そのため、圓太郎は襲名して間もない頃はラッパを吹いて高座に上がっていた模様。

一方、奇人の正岡容らしく、四代目圓太郎の遺族をしくじりかける――という逸話も残した。大西が圓太郎当人から聞いた話では――

「当時、蒲田に石井なみという四代目圓太郎の妹が健在で、この人の所に師匠の正蔵と共に正岡さんが襲名の承諾へ行った(襲名の手数料として百円を手渡した)。

なみ婆さんは品のいい人で、襲名に関しては二つ返事で承諾をくれたが、その後、『正岡容という人を御存知ですか、あの人はけしからん人です』と、正岡批判をはじめた。当人は正岡の素顔を知らないまま、『正岡は圓太郎馬車を書いて金儲けしておきながら、招待状の一枚もよこさなかった』と、正岡容の態度を批判。正岡は『それ私です』と言い出す事も出来ず、脂汗流して辞去をした」

大西信行は「その時の正岡の顔がありありと思い浮かべられる」と、面白がっているが、当の正岡は生きた心地のしなかった事だろう。

圓太郎襲名の前後で桂文楽門下へ移籍している。『正蔵一代』によると、圓太郎自ら「文楽師匠の弟子になりたい」と申し出たという。3月8日の日記に――

「正岡君と御徒町駅で落合ひ、文楽師宅を訪ひ正式に百円改め円太郎を弟子にして貰ふ話をすゝめ承諾してもらった。」

同月17日、圓太郎は正式に文楽門下へ移籍。正蔵の日記にも、

「御徒町の駅で百円。正岡。私と三人で落合って文楽師の家へ行く。正式に百円を入門させる事に話を進めてあるので今日はその当日だ。」

ただ、この辺りの移籍や襲名問題で、彦六と正岡容は関係が悪化し、1年半ほど絶縁するほどに至っている。

一つは圓太郎襲名に際し、彦六が正岡容に話を通さず、貞山や文治に「この度は百円を圓太郎にする」と話をしたことが、正岡容の勘気に触れて対立をしたこと。もう一つは正岡容が彦六の弁明や釈明を真摯に受け止めず、なおざりな対応をしたことが彦六の勘気に触れた。

その上、主役たる圓太郎がノイローゼになってしまい、寄席へ出て来なくなってしまった事も二人の仲を悪化させる原因となったという。

結局、圓太郎はしばらくの間休演となり、正岡・彦六の間柄も冷戦となった(和解は1945年1月)。

正岡は圓太郎の病気を惜しみ、随筆『圓太郎代々』の中で――

「七代目橘家圓太郎を私たちが襲名させ、たった二へん高座から喇叭を吹かせたままでいまだ患いついてしまっている壮年の落語家……」

と記している。なお、奇人たる圓太郎が完ぺき主義的な文楽と波長が合うはずもなく、文楽の了承を得て再び彦六門下に戻っている。彦六は『正蔵一代』の中で――

「……一ぺん文楽さんのところへ行きましたよ。そしたら、あんまりやかましいんで、彼奴ァノイローゼみたいになっちまいやがって、それからずゥッと変なままなんだけど……また、うちィ引きとることになって、今日に至ってるんです。」

と、呆れ気味に記しているが、圓太郎の面倒を生涯み続けたのだから偉い。

戦時中は都内から離れた八王子にいた関係から(八王子空襲というものがあったが)、落語家や贔屓の荷物を預かるような事をして、信頼を勝ち取ったという。

正岡容は、空襲を予見して橘家圓太郎の家に貴重蔵書や原稿を運び入れ、「疎開」させた。

そこまではよかったが、敗戦後、圓太郎の家に行って荷物を戻すと本が数冊欠けている。これを「圓太郎の仕業」と思い込んだ正岡は激昂し、圓太郎に「絶縁状」を送りつけた――というなかなかえげつない笑い話が残っている。

また、都筑道夫『推理作家の出来るまで』によると、夭折した落語家・鶯春亭梅橋は円太郎のいる八王子に疎開していたという。

敗戦後は、「彦六門下」という形で落語協会に復帰。音曲と落語の二刀流で寄席に出る事となった。

1948年度の名簿では柳家小半治と共に「別枠」という形で紹介されている。

戦中戦後共に相変らず生活は微妙であったようだが、民放の開設や落語ブームに伴い、音曲や新作落語を中心に出演。柳家小半治と共に「古い芸」と揶揄されながらも、それ相応にラジオへ出演していた。

1954年から1967年までの間は「色物」として名簿に登録をされている。この頃までは身体も相応に元気で、かすれながらも声は出たため、音曲をこなしまくった。

1961年には孫娘のさえ子が誕生。初孫の誕生に溺愛しまくったという。妻にも子供にも孫娘にも慕われ、家庭的には恵まれた人であったといってもいい。

戦後も音曲師として活躍し、小噺や軽い噺を一席やった後、「おぺんぺんの御厄介に……」などとうそぶきながら、寄席の音曲を唄った。

圓太郎当人は「声がかすれ、しゃがれているから」と謙遜していたものの、大西信行や小沢昭一などは「しゃがれた声がまた味となっていたし、工夫も凝らされていて、これはこれで結構な音曲である」という評価を残している。

乙な美声と哀愁で売った小半治、美声と上品さで売った枝雀と違い、「お笑い音曲」というべきクスグリやネタの多い音曲を売りにした。

残された音源でも「最近は言葉が変わりまして……ベイビーちゃん、ベイビーちゃん、おいたをしてはいけません、おいたをするとパパさんに怒られますよ、ベイビーちゃん……これが焼き芋屋のおかみさんなんです」という小噺で大いに笑わせている。

音曲は基本的に古風な高座を守り、お囃子に三味線や鳴物を任せて、自分は落語家同様に座布団の上で唄いまくる――というものであった。

都々逸や軽い小唄端唄を唄って調子を調べてから、「とっちりとん」や「槍さび」などの音曲で観客を惹き付けたり、「都々逸廻し」などのクスグリを入れて客を笑わせた後に、「大津絵両国」などを唄って高座を下りた。

「大津絵両国」などは、柳家枝太郎が東京大空襲で死んだ後は、完璧に覚えていた人はこの圓太郎だけだったそうで、『新演芸』(1948年8月号)の春風亭柳枝「両国の思い出」でも――

「私が聞いた処では、橘家圓太郎さんが一番よく覚えておいでのようなので、実は此度も、私の記憶の薄らへたヶ所を圓太郎さんにお聞きした次第です」

と信頼されている。後にこの『両国』は柳家紫朝にそっくりそのまま伝えた上で、「これでこの曲はお前さんのもの、あたしは演じないよ」と彼で封印して見せたという。

「悪声」を自称しながらも、常磐津や清元の心得があった関係から、師匠分・林家彦六の「道具入怪談噺」の大薩摩や浄瑠璃をいれることがあった。

1970年6月29日、岩波ホールで収録された「菊模様皿山奇談・楼門の場」では、柳家亀松(後の二代目三亀松)と共に大薩摩として出演。ほんのわずかであるが、フィルムにその雄姿(?)が収められている。

晩年は、日大芸術学部の落研の顧問に就任し、長らく学生たちの落語を指導していた。これは生涯の自慢だったらしく、「日大落語研究会顧問」と名刺にするほどであった。

一方、1970頃に落研の改革に走っていた高田文夫たちによって「圓太郎氏をやめさせて別の顧問を立てよう」とかなんとかいう運動があった――と、当時の関係者からきいたが本当だろうか。

1968年からは協会内の再編に伴い、「ヨビ別枠」という形でおさめられた。この頃から体調不良や音曲需要の低下、落語協会内の若手抜擢などもあり、寄席の高座の扱いは悪くなかった。

時たま寄席に出ても浅い出番ばかりであり、酒を飲むとクダを巻き始める困ったおじいさんであった一方、なんだかんだで慕われ名物芸人として愛された。温厚で明るい性格だったのも人徳だったという。

いろいろと渡り歩いた事もあってか、持ちネタは意外に多く、滑稽噺、音曲噺に珍舞踊や珍芸、茶番、なぞかけ、問答、お題ばなしなどにも優れていた。

古典では『紙くず屋』『味噌豆』『十徳』などが売り物。新作では『壁金』を改作した『センターフライ』、相撲取りの福柳関の逸話を描いた『福柳』、地元の伝説を描いた『平三地蔵の由来』――それ以外にも『選挙』『間違い』『異母兄弟』などを得意としていた。

談志に言わせれば「ほとんどが愚にもつかない」というような代物であったようだが、独特な発想や話術でそれ相応に笑わせる事もあった。正岡容たちとの薫陶によって、鍛え上げられた一面もあるのではないか。

そのくせ、寄席では「屁の大会」「屁のリレー」という小噺ばかり演じていたそうである。

暇人たちが「一つオナラを手でつかんで最後まで握っていたやつが勝ち」という大会を開き、みんなでにぎりっぺ。一人減り二人減り――最後に残ったやつがいる。周りが感心して男の手の中を覗くと――オチは余りにも汚い、想像してください。

圓太郎からすれば、非常にいい持ちネタだったようであるが、こうした安直なネタ故に自らの評価を下げてしまったという嫌いはなきにしもあらずである。

孫ほど年の離れた三遊亭好楽から「師匠そんなネタをして恥ずかしくないんですか!」と本気で怒られ、「イヤ申し訳ない」と圓太郎は頭をかきながら反省、楽屋中大笑いであった――と三遊亭好楽自身が『いまだから語りたい 昭和の落語家楽屋話』に記している。

一方、人情噺の『鹿政談』を得意としており、「ここぞ」という時にこの大ネタを持ち出して関係者を感心させることもあったという。三遊亭圓生(『圓生全集』の談話)によると、「圓太郎さんのやり方は橘ノ圓さんからつたわったもの」との事。師匠譲りの芸だったのだろう。

理論家で知られた柳家つばめ(五代目)は自著『落語の世界』の中で――

「橘家圓太郎師匠の、他の噺はともかくとして「鹿政談」は他の追随を許さぬ絶品である。」

と激賞し、つばめの兄弟子で毒舌家だった立川談志も『談志遺言大全集 早めの遺言』の中で――

「古典では『鹿政談』、これは良かった。ある日、ある時、〝演らねばならぬ”と決めたのだろう。渾身の力で演ったのを聴いた。重苦しい口調が幸いしたか、円生師匠の『鹿政談』に優るとも劣らない出来で、人間、いや芸人、演る気になれば出来るもの、まして昔から叩き込んだ芸でもあるし……。」

と、相変わらずのスタンスではあるものの、珍しく高評価を与えている。

晩年は音曲や落語のかたわら、昔覚えた「茶番」「軽口」といったオールドな芸を演じて、関係者を感心させることもあった。軽口は親友の古今亭甚語楼や後輩の柳家小せんなどと組んで、「高座に一つきな粉餅」「今幾代餅、何か羊羹」などと掛合を演じた。この芸で晩年テレビに出ている。

中でも茶番は傑作で、その技量を遺憾なく発揮した。

晩年は師匠の林家彦六と手を組んで「帯屋」「五段目」などを演じた他、茶番の型を練り上げるなど、思わぬ所で活躍を残している。

十八番の『お半長右衛門』は爆笑物だったそうで、ヨレヨレの彦六がお半(十五、六の少女)、圓太郎が帯屋長右衛門を演じたが、両人とも真面目にやればやるほど笑いが溢れ、最終的には客はおろか、弟子やおはやしも吹き出す始末――という凄まじい珍談を残している。

最晩年は八王子在住で、都内に出てくるのが億劫になったことに加え、糖尿病や脳軟化症で病院通いが続いたため、必然的にヨビに回されるような形となった。

1970年10月22日、上野本牧亭において「円太郎の会」を実施。新作の「平三地蔵の由来」、「紙屑屋」、大西信行との対談の三本立てで大受けをかっさらった。

1971年1月、新春興行に出演したのを最後に、事実上の寄席の引退となった。最終的には協会からも「この人はもう寄席に出ない」と見なされたのか、カケブレからも名前が出なくなっている。

この頃には脳軟化症に伴う失語症にも悩まされていたそうで、「言葉が思うように出て来なくなった」と周りの人に零すようになった程である。

寄席に出亡くなったのちは、八王子近辺にいる贔屓の仕事を請け負ったり、軽い演芸会に出るにとどまった。

1974年頃には、正岡容門弟の大西信行からたびたび取材を受けており、自らの半生や正岡との交友録を大西に語った。このインタビューや芸談の一部が『落語無頼語録』なり、『正岡容この不思議な人』といった大西信行のライフワークへと生かされる事となった。

一方、最晩年になっても奇人ぶりは健在で、「独自の一座を作って圓生をしくじった」という笑い話がある。

最晩年、田島という青年が「自分も落語を勉強したい」と圓太郎の元を訪ねて来た。圓太郎は喜んでこの青年を身内に入れ、「橘家小圓太」と名付けた。

これを知って激怒したのが三遊亭圓生である。橘家圓蔵も圓太郎も元を辿れば三遊亭の名前であり、事もあろうか「小圓太」は三遊亭円朝や四代目圓生が名乗った事のある由緒正しい芸名であった。

「圓太郎さんはけしからん!どこの者とも知らぬ者に小圓太を継がせるなど!」と怒るのはごもっともで、結局この話はうやむやになってしまったという。この田島青年は後に「古今亭右朝」となる。

先述の通り、寄席から離れた後は糖尿病と脳軟化症の通院の日々だったそうで、一九七四年に『落語無頼録』が出た時点では「糖尿病でいま入院」(落語無頼語録より)とある。

1977年夏、脳軟化症を再発し、寝込んでしまう。

1977年8月15日の午前一時、脳軟化症のため八王子市の自宅で死去。

『サンデー毎日』(1977年9月4日号)によると「昨年倒れ、一時は全快したが、今年1月に、再び倒れた」という。号は新帰元道誉円達信士。