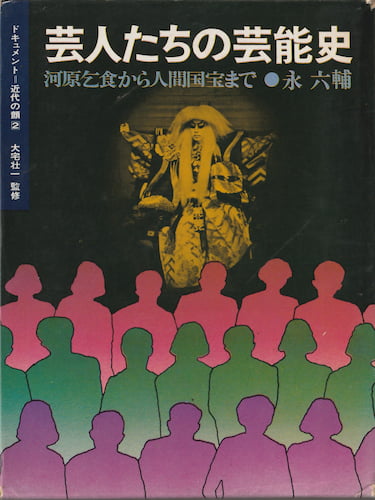

永六輔『芸人たちの芸能史』

文芸春秋 1975年

放送作家、作詞家、エッセイスト、俳優、司会者……様々な顔を持ち合わせた永六輔が書き上げた演芸に対するエッセイやアンケート集です。

永六輔は浅草に生まれ、幼い頃から芸人や役者に囲まれて育ち(市川壽海の養子になる話もあった)、戦後三木鶏郎の『冗談工房』に誘われ、10代にして芸能界の酸いも甘いも噛み分ける存在となりました。

当初は流行の第一線を走り、マルチタレントのさきがけとして売れに売れていた彼ですが、明治百年(1967年)前後に起こった演芸リバイバルブームや小沢昭一の「放浪芸」に感化されて、自身も芸能の書物や記事を買い漁り、郡司正勝や安藤鶴夫といった研究者の元で芸能の研究をはじめるようになりました。

そんな彼が「芸人はどんな位置から登場し、今の地位や人気に至ったか」と、小沢昭一の「芸人は元々放浪する芸から生まれた」といった理念から生み出したのがこの本です。

当時は高度経済成長期とだけあり、芸人も歌手も俳優も次々とスターダムにのし上がり、政治家や財界人顔負けの裕福な生活を得、勲章や位を競って求める時代となっていました。

「芸人にも市民権が与えられ、一つのアーティスト、功労者」として認められたことを喜ぶ一方で、「しかし賞や勲章ばかりねだっている芸人たちはいささか思い上がりすぎではないだろうか」と冷たい感情も持ち合わせていました。

政府や権力の弾圧や冷遇に負けず、庶民や市民たちのそばにあって育ってきた芸人役者のはずが今では豪邸で威張り散らし、高級車を乗り回している。それでいながら高座や舞台に出ると「皆様と同じ目線で」「皆様方の応援で」とわざわざ卑下するようなことをする矛盾――そうした芸能界の矛盾に永六輔は一つの問を突きつけようとした……と言ってもいいのかしれません。

「芸能人」ではなく「芸人」と名付ける当たり「芸人は自惚れるな、原点に帰れ」という彼の強い主張があるような気がするのですが、本書もまた「国家の名誉や裕福な生活だけを求めるのが芸人か?」と、当時の芸能界の姿勢や使い捨て路線を、平易な文章と彼一流のオトボケをもって、ズバズバと切り捨てています。

今日的に言えば、いささか左派的な姿勢が目立ち、「芸人は差別され続けてきた」「強い芸能は政権や権力に媚びてきた」と安直な構造がなくもないのですが、永六輔の悲壮な戦争経験と、当時の平和主義運動を考えると、そこまでチグハグな感じもありません。

「芸能に貴賤なし」と言わんばかりに、芸能史から取り残されてきた雑芸や漫才、色物芸に強い愛着を示し、「彼らの芸は今の人気音楽や演芸の源流である」と強く論じるところは(いささか強引なところもありますが)、骨のある態度と言えるでしょう。

中でも圧巻なのが、当時生き残っていた古老からスターに当てた「芸人百人アンケート」です。

「私淑する人は、目標にする人は」といった陳腐な質問だけ――と思いきや「実家は何をしていましたか」「河原乞食と言われたことありますか」「なんと呼ばれることを好みますか」「やくざとの関係を切れると思いますか」と、今なら炎上しそうな案件を平然と問い訪ねているのがすごいです。

率直に言えば、このアンケートこそが一番の目玉、これだけで金を出してもいいでしょう。

演芸界隈からは、

(漫才)東喜代駒、一輪亭花咲、桜川ぴん助、松鶴家千代若、谷幹一、花菱アチャコ、ミヤコ蝶々、横山エンタツ

(落語)桂文楽、古今亭今輔、三遊亭圓生、立川談志、林家染丸、柳家金語楼、柳家小さん

(浪曲)桃中軒花月、相模太郎

(講談)一龍齋貞丈、田辺南鶴、服部伸

(雑芸)石田天海、海老一染之助・染太郎、牧野周一、林家とみ

といったメンツが回答を寄せています。

演芸家のみならず、俳優や役者まで回答しているのですが、「意外な人が散々差別されている」「散々差別されてきたはずなのに気にしてない」「先生や芸能人と呼ばれたくない」「芸能人や芸術家と呼ばれたい」などと、芸人たちの待遇の闇を感じられたりします。

意外に面白いのが、演芸家や邦楽関係者は古老・人間国宝から若手まで「師匠で結構」「芸人で結構」というスタンスに対し、歌舞伎役者や歌手は「芸能人と呼ばれたい」「芸術家を目指す」とやたら高尚めいた点が目立ちます。

良くも悪くもそんな差別や冷遇を克服し、市民権を得たから今の芸人や役者の地位や人気があるのではないでしょうか。

そうした差別や冷遇を忘れ、「自分は芸人だから特別だ」「芸能一家の御曹司だから何しても許される、一般人とは違う」などと高慢に走ったら――それこそかつて自分たちが同じ理屈でやられた差別や区別の再生産を行うようになったら――永六輔の危惧していた芸能の終焉が訪れてしまうのではないのでしょうか。

見直される一冊だと思います。