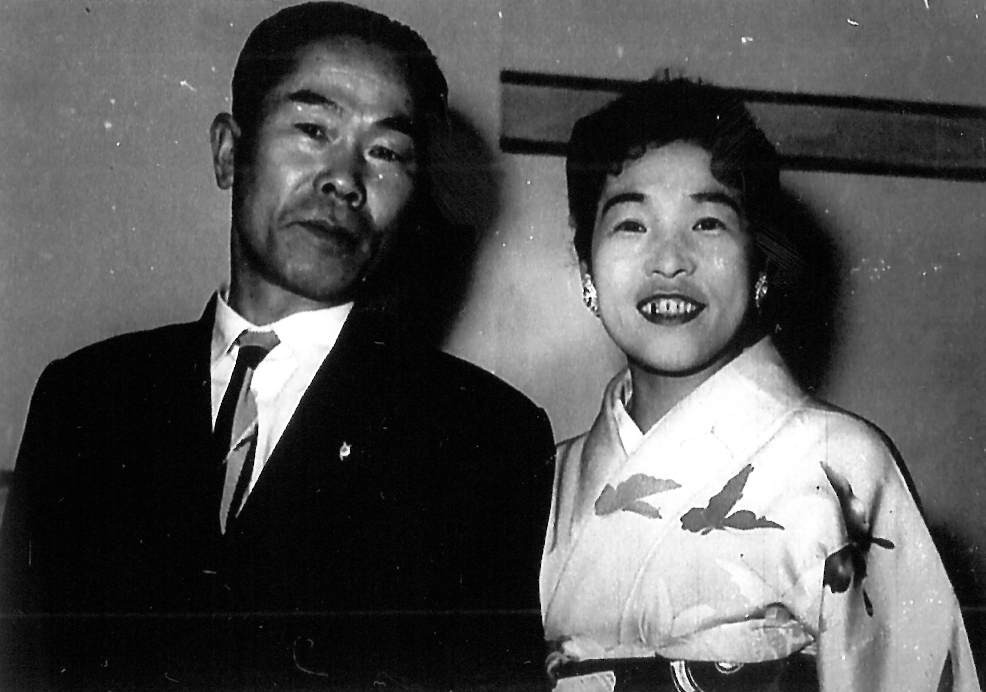

松鶴家千代若・千代菊

千代若(左)・千代菊

人 物

人 物

松鶴家 千代若

・本 名 安藤 定夫

・生没年 1908年10月25日~2000年6月25日

・出身地 栃木県 太田原

松鶴家 千代菊

・本 名 安藤 ふゆ

・生没年 1915年1月29日~1996年4月29日

・出身地 東京 浅草

松鶴家 千代菊(二代目)

・本 名 安藤 妙子

・生没年 1945年(逆算)~1996年3月6日

・出身地 東京 浅草

来 歴

松鶴家千とせ、東京太、さらにはビートたけしなどといった人気者の育ての親であり、漫才界の長老として、また夫婦漫才の見本のような存在として、広く尊敬されたコンビである。

のほほんとした千代若ときびきびとした千代菊の姿と朗らかな舞台を記憶している人も多い事であろう。長生きをし、しかも弟子が有名人揃いとだけあってか、多くの資料や本が残されており、一部は今でも容易に入手することが出来る。

普通に見る限りだと、東京漫才の大御所として重きをなしたようなイメージが強いが、元を辿れば関西の漫才であり、松鶴家という屋号も関西由来のものである。

しかも、本格的な東京進出は、戦後に入ってからであり、また発言や芸談の類もつじつまが合わない事が多く、結構矛盾した事を口にしている。

しかし、功績や芸歴を踏まえると、やはり東京漫才の古老の一組として迎え入れねばならないであろう。

そういうわけで、ここでは特例としてこのコンビを加えた。何卒ご了承いただけると幸いである。

千代若の前歴

千代若は栃木に生まれ、幼い頃から民謡が大好きで、大会荒らしとして知られた存在であった。小学校卒業後、鰻屋に奉公をしていたが、13歳の時に当時日本一と称されていた浪曲師・吉田奈良丸(二代目)の弟子にならんと、家出をして大阪へと向かう。

大阪へ上った後、弟子入りを願うも栃木訛りを理由に断られ、挫折。

浮浪児同然の生活を送っていた所、親切なおまわりさんに助けられ、ご飯をご馳走になった上に、うどん屋への方向を斡旋して貰った。このおまわりさんとは、出世した後に再会しているが、「養子になれと言われて困った」という。

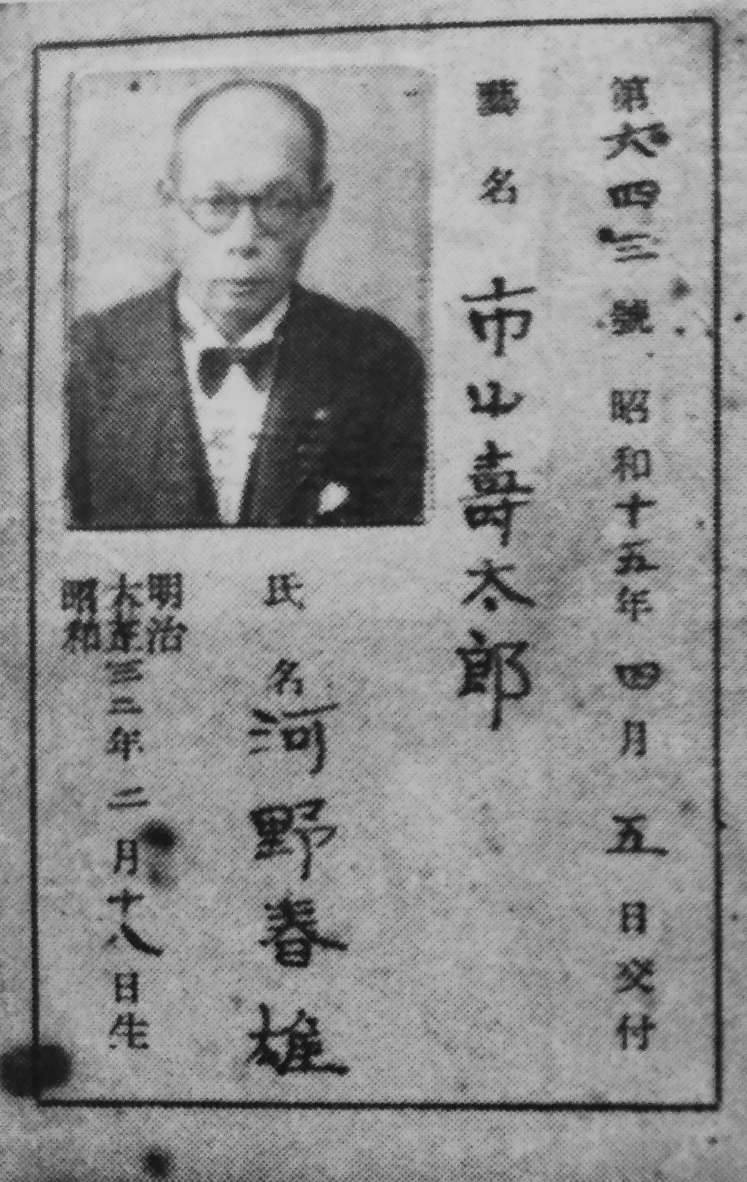

千日前のうどん屋で働いていたが、1922年に松鶴家千代八に弟子入り。「松鶴家千代一」と名づけられ、漫才師となる。違う文献では「千代和」という名称もある。

桂米朝『一芸一談』の「1922年(大正11年)に大阪へ出て、寄席の鳴物の見習いとして入座。翌年、初世松鶴家千代八の門に入る」とあるのが、正しい見解とするべきだろう。

弟子入り直後、花札博打をしていた師匠連が皆警察署に連行されるハプニングにより、初舞台を踏む事になる。相方は八木虎坊という年上の芸人であった。

その後、若松家正次郎という相手と正式にコンビを組むようになり、相方は目まぐるしく変わった。千代菊に辿り着くまで「三十二人」も変えたというが真相は不明。大声で唄を歌い、喋るところから「ライオン」という渾名がついたそうである。

震災直後から、師匠や先輩について、東京へは来ているものの、あくまでも安来節のツマであり、大活躍とまで至っていない。あくまでも前座扱いだった模様。

1928年7月に開催された東西萬歳大会にも招聘されておらず(喜代駒、金吾愛子、染団治、清丸玉奴らは参加)、後年の証言と随分食い違う点がある。千代若の証言を参考にする際は、原本とすり合わせないといけない点が多々ある。

1927年9月、「デブ・千代一」として浅草第二館に出演した広告が残っているが、これは千代若だろうか。そして相方は、橘家デブ子だろうか。

戦前の上京の際に、桂金吾の斡旋で春風亭柳好一門へ入門。当初は漫才だけの「身内弟子」であったが、落語家になろうと思った事もあるそうで、『東京かわら版』(1995年2月号)の芸談の中に、

千代若 あたしが漫才をやっていた頃に落語家になろうと思ったことがあって、というのは、越後の方、新潟の方へ柳好師匠がしょっちゅう行くんですよ。そのときにね、「落語家になった方がいいよ」と言われて、それで弟子になったの。落語家にもなろうと思ったんだけど、どっちがいいかなと思ったんだけど、もう漫才をやっていて、そこそこのお金をもらえてましたから(結局はならなかった)。

とある。『読売新聞夕刊』(1973年6月20日号)の中に「先代春風亭柳好門下の落語家になって春風亭小金太と改名。柳好が一時落語家を廃業したため漫才に戻った。」という記載があるが、上の発言と若干食い違う。

なお、兄弟分として信頼していた桂金吾も春風亭柳好門下だった。柳好一門の巡業の際は、金吾の弟子の「桂金玉」という男と組んでいたという。今なら揉めそうな芸名である。

千代菊と出逢う前、千代若は若松家正二郎や東雲立坊などとコンビを組んでやっていたが、一人で上京して居た折に巡業を頼まれ、川畑勝子一座に入団。その一座で千代菊と出逢い、結婚する事となる。結婚直前には、千代菊の姉と組んでいたという。ややこしい話。

千代菊の前歴

千代菊は出身は東京、育ちは松葉町という典型的な江戸っ子。五人兄弟の末っ子として生まれる。実家は木型を作る職人をやっていたそうだが、千代菊が2歳の時に亡くなっている。

その後、親戚の家に預けられてそこで育った。 道楽者の兄の影響から、八つの歳に藤間流へ入門し、舞踊の稽古を始める。後年、市川流にも関与し、舞踊の勉強をした。

9歳の時に関東大震災に被災。この頃から芸能社などの斡旋で、踊りの手伝いなどに出ていた。13、4歳ころに、母親の斡旋で川端勝子の一座に入り、舞踊家としてデビュー。「市川豆子」と名乗り、子供ダンサーとして全国を巡業した。後年、この舞踊の経験が漫才のネタとなった。

後年、川端一座に入ってきたのが若き日の「千代若」。当初は仕事仲間程度の付き合いであったが、15、6歳の時に千代若に惹かれるようになり、交際を始める。

千代若の存在を故郷の母親宛の手紙に綴ったところ、母親が広島に飛んでくる一幕もあったという。千代菊の母親は千代若の事を気に入り、一座に随行。

半年後に宮崎の高千穂劇場で娘を貰ってくれるように頼んだ。千代若は「金が無い」と断ったそうだが、母親の意見と懇願に折れる形で「二年か三年待ってくれ」という条件を元に、結婚を承諾した、と『東京かわら版』の中で語っている。1931年頃、広島県の三次で結婚。

ただ、1929年結婚と言っている資料もある。『都新聞』等の資料から憶測するに、1931年頃の結婚した、と見るのが妥当な所か。

結婚後、それまでは千代菊の姉を(ややこしいがふゆの実姉)、「千代菊」と名乗らせ、自身は「千代若」と名を改める。義理の兄弟コンビを組んでいたが、間もなく寿引退でコンビ解散。

コンビ結成と戦争

舞台に穴をあけてはならない――という理由で、1931年頃に妻のふゆとのコンビを結成。ただし、この結成年は本や対談によってばらばらで、1931年とも1933年とも言っている。

はじめ、千代菊は大の漫才嫌いで舞台を捨てようとしたが故に、千代若に石油箱ともリンゴ箱が粉々になるまでぶん殴られた逸話を『東京漫才のすべて』『一芸一談』の対談の中で語っている。以下は 『一芸一談』の引用。

千代菊 リンゴ箱事件ていうのがありました。それは私が舞台で文句を言ったものですからね。しょっちゅう文句を言うんですよ、私、なれないから。ただ立ってるだけだから。立って言うことを教えてくんないんですよ、「こう言ったらこう言え」ということなしなんですよ。

米 朝 教えてくれない。

千代菊 ええ。それで、「まだやってる」とかね、「いつまでやってるの。早くおしまいにすればいいのに」って横でゴチャゴチャゴチャゴチャ私が言うんですよ。

千代若 聞こえるように言うからね。

千代菊 そうするとね、「あんなこと言うんじゃないよ」ってしょっちゅういわれてた。いわれても、また始まるわけですよ。それで楽屋へ入ってきて、やられちゃったんです。

米 朝 リンゴ箱というのは、石炭箱ですね。

千代菊 ええ。あの時分には、巡業して、宿なんかありませんからね、上がり宿はなくて、全然、みんな楽屋で寝るもんですから、一部屋一部屋もらうんです。

米 朝 はいはい。

千代菊 その一部屋の中から錠をかって、それでひっぱたかれたの。

千代若 粉々になっちゃったね、リンゴ箱が。

米 朝 はあー。

やっと千代菊を一人前に仕立て上げ、漫才師らしくなった二人は主に巡業や関西の舞台に立っていたが、1939年頃、当時羽振りのよかった籠寅興行に呼ばれ、東京に移住をする。

この時、人気落語家の春風亭柳好の門下で漫才師をしていた桂金吾――千代若からしてみると兄貴分に大変世話になった。

後年、金吾愛子の娘を預かって面倒を見ていた事もある。

戦時中は慰問と淺草を中心にしており、浅草では籠寅系の劇場に出た。籠寅に所属していた事もある。

この戦地慰問の際に、後年のつかみネタ「もう帰ろうよ」を生み出している。

その由来は資料によってマチマチであるが、1942年ころに小唄勝太郎の一座に随行し、中国へ行った時に生み出したようである。

どの資料にも、舞台では受けたが、憲兵に「反戦主義者」として尋問され、困ったというエピソードとこのネタをやり通したら「こりゃしょっちゅうやっているんだな」と呆れられて、小言を喰らわなくなったというオチがつく。

戦地慰問には熱心だったそうで、『東京漫才のすべて』の芸談の中で、

トップ どのくらい千代若さんは行ってますか?

千代若 私はねえ、ええ、陸軍省派遣で行ったのは十三回行ってます。

トップ 十三回。

千代若 ええ、もう、戦争区域行かない所はないですよ。

と、語っている。

その慰問先で、疲れ切った兵隊たちの顔を見、「もう帰ろうよ」とボヤいたところ、大受けであったが、がある。

これは千代若生涯のネタと見えて、『大衆芸能資料集成』等にも紹介されている。よほど、このネタが出来た経緯が面白かったのであろう。

戦後のこと

戦後、東京漫才として再スタートするが、その頃はまだ恵まれておらず、源氏太郎氏曰く「もう帰ろうよ、っていったら帰れって客に石を投げられていましたよ」。

しかし、地道な努力が功を成し、1955年の漫才研究会発足辺りから徐々に認められ始めた。春風亭柳橋の斡旋で芸術協会に所属するようになり、寄席の色物としても徐々に知られるようになった。

落語芸術協会に所属したのは、1961年頃。中禅寺司郎と入れ替わりだった模様である。以来、寄席に出演し続け、最晩年まで出ていたのでご記憶にある方も多いだろう。

多くのコンビが解散、死別をする中で、多彩な芸と活躍ぶりを見せた。

1959年6月〜1960年1月、『少女ブック』掲載の紙上ドラマ『星はみている』(松島トモ子主演)に出演。トモ子を扮する娘芸人を厳しく優しく見守る夫婦役として出演している。

1967年、NHK東西漫才大会で演じた『今と昔』の話術と技芸が高く評価され、芸術祭奨励賞を受賞。

さらに夫の千代若に多くの殊勲が施され、名実共に漫才界の長老として君臨した。

1974年5月31日、日比谷東京宝塚劇場で芸能生活五十周年の記念公演を開催。心ゆくままにその至芸を披露した。以来、芸の品格を保ち続け、落ちぶれる事も乱れる事もなく、多くの演芸番組や漫才大会に出演。

1975年には漫才師初の紫綬褒章を受章。朴訥とした千代若のキャラクターとキビキビとした千代菊のキャラは演芸番組でも重宝され、東京漫才の大御所として君臨していく。

千代若の美声が売り物で、多くの漫才がテンポ・アップしていく中、ひょうひょうとした芸風を守り続けた。

トリネタの八木節をはじめ、安来節、磯節、数え歌、詩吟など、数多くの音曲を得意とし、千代菊もそんな千代若をうまくコントロールしながら、三味線や剣舞など、達者な所見せていた。老いてなお、健全なり。とはこの事であろう。

1979年、国立演芸場のこけら落としにも参列。

1983年11月には勲四等瑞宝賞、1985年6月には、日本芸能実演家団体協議会より、芸能功労者として表彰されている。

その傍らで後進の育成にも尽力し、松鶴家千とせ、東京太、ツービートなど、人気者を輩出。名実共に東京漫才の第一人者となった。

晩年の栄光

最晩年の千代菊は持病である腎不全との闘いであった。透析や入院などを繰り返しながら、舞台や会合などに参加をしていた。 1986年、娘の西〆子が死去。まだ50代の夭折であった。この時のショックは特に大きく、千代菊の病状も悪化したほどであった。

1994年頃、病状の悪化に伴い、末娘の妙子に千代菊の名前を一旦譲り、自身は闘病生活に入った。千代若は二代目千代菊を引き連れて、活動を再開させ、元気な所を披露をし、最高齢漫才師として活動が期待された。

そんな未来が開かれようとした矢先、二代目千代菊が倒れ、51歳という若さで急逝してしまう。

この時はまだ千代若は無論こと、母である千代菊も健在であった。西〆子、千代菊と二人の娘に先立たれた両親の不幸と傷心は幾許なるものであったか。

そのショックも大きかったのであろう、1996年4月29日、松鶴家千代菊も娘の後を追っかけるように亡くなった。享年81歳。死因は慢性腎不全であった。

その後も千代若は生き続けた。古くからの知り合いである芸能事務所の女性社長を相方に迎え、「松鶴家千代若と謎の女」という名義で舞台に立っていた。もっとも、これは相槌役が欲しかっただけで、実際は千代若の一人舞台であった。

1998年、卒寿を迎える。

1999年8月、出演間際の楽屋で嘔吐、脳内出血で倒れる。懸命の手当で一命を取り留めたものの後遺症が残った。

1999年秋の漫才大会で、卒寿の祝いが大々的に行われた。然しこの時にはもう車椅子で、あした順子に介助されて出演した。

パンフレット内に以下のような文章が掲載された。ほのぼのとした名文である。

卒寿を迎えて

十三歳で栃木県大田腹を後にして大阪へ、

十四歳で先代松鶴家千代八師に弟子入りし、

民謡漫才として舞台に立つ、

昭和六年千代菊と結婚、以来六十五年間夫婦漫才として頑張って来たが平成八年千代菊が先に旅立っちゃった、

でもよ、俺の心の中では今でも一緒だ。

よく「帰ろうよ」はどうして出来たんですかと聞かれるが此れはだネ

戦時中、外地に何十日と慰問に行った時

舞台で思わず「かあちゃん早く帰ろうよ」と

言ってしまった、見ていた兵隊さん達は

自分達と同じ気持ちだったんだろう

拍手喝采大受け、中には泣いてた人もいたな、

舞台が終わった後、お偉いさんから、

兵隊の士気にかかわると、こっぴどく怒られた。

書きたいことはいっぱいあるがとても書ききれないネ。

光陰矢の如しと言うが、本当に月日のたつのは

早いもので初舞台から七十七年。

歳も九十一歳になっちゃった、

百歳以上の人が一万人もいる高齢化の時代に

九十一歳だからどうって事もないか、

でもおそらく現役の漫才では最高齢だろう、

今の目標は百歳になっても舞台にたつ事。

漫才協団の人たちが大事にしてくれてるから一人になっても頑張らなくてはいけないね。

東京の漫才を此れからも応援して下さい。松鶴家千代若

それが一世一代の誉れで、間もなく床につき、翌2000年6月25日、妻や娘の許へと旅立った。

コメント