十返舎亀造・菊次

亀造・菊次、伝説の漫才

「親心」(NHK 1950年5月20日収録)

(提供・本田善郎様、飯塚恵理人様)

音源発掘までの経緯

初めてこの音源の存在を知ったのは、今から三年くらい前の事であろうか。私の下に一つのメールが届いたのが始まりだった。その人はネット上だけとはいえ、少しつながりのあった――熱心な演芸ファンで、確か熱狂的な談志ファンだったと記憶している。この人を仮にS氏とでもしておこうか。

氏曰く、「飯塚恵理人という人がやっているサイトの中に『万才 親心亀三』というのがあるが、これは談志の愛した亀造菊次でしょうか?」。しかし、その時、即答しかねた。なぜなら、当時の私は亀造・菊次の事を良く知らなかった上に、資料も調査もそこまで熱心ではなかった・また、亀造・菊次はその高評価にも拘らず、「音源がない、幻の漫才コンビ」として知られていたので、そんな話はにわかに信じられなかった。

自身の不勉強と無知に当惑した私は、亀造・菊次をよく聞いていたという研究家の清水一朗氏に鑑定を願った。清水氏は「これは亀造・菊次です」とのお答えであったが、確固たる資料もないまま、「多分」という形で、回答するより他はなかった。清水氏の鑑定は間違いではないと信じていたが、物的証拠はないのは大変につらい事であった。

そのうち、私はS氏と疎遠になりはじめ、結局は音信不通になってしまった。その時はまだ本格的な調査にも乗り出していなかったので、この問題は一旦保留にせざるを得なくなった。

その問題を解決に導いてくれたのは、菊次氏の遺族に当る方の発見と、「週刊NHKラジオ新聞」であった。前者は一般人なので、余計な明記は避けるが、亀造菊次は夫婦ではない事や、また遺族を紹介してくれた人も亀造・菊次を直接ご覧になったそうで、音源を聞いて、「確かこんな感じだった」と仰っていた。

特に「週刊NHKラジオ新聞」の発見は大きかった。この新聞は、戦後直後、NHKがラジオ放送の告知と宣伝のために出していたもので、番組紹介を主としながらも芸談や放送の裏話なども掲載し、非常にバラエティに富んだ新聞として、当時は知られていたようである。

その中で、「週刊NHKラジオ新聞 昭和25年号」(昭和25年5月30日号)を漁っていた所、以下のような記述を発見した。

23日(火) 後 10:00 第2

ラジオ寄席 おなじみのお笑い亀造・菊次の新作漫才 金馬師匠の「二人癖」

漫才は亀造の新作もの、長年貧乏していたのにいまさら金持になるなんて恥かしいが、金が万事の世の中とさとつてみれば、ハイキングかたがた金のなる木を捜しに行こうという奇妙キテレツなメイ案を考え出す。こんな男でも人前にいやそれ以上に子を思う親心はあるものなので――と、この時間、亀造菊次の「親心」と題する珍問題。

発見した当初は特にこれと言う感想を抱かなかったが、後日、ふと何気なしに、この音源を聴き直したところ、紙面にある記載と音源の内容がほぼほぼ合致しており、男女コンビという点も一緒であることを知った。

この時初めて、証言、参考資料、音源――裏付けとなるものが全て出たと確証し、数年来に及ぶ問題がついに氷解したのであった。

そして、上記の音源の出典を明記した上で、音源を管理なさっている椙山女学園大学教授の飯塚恵理人氏に引用のお伺いを立てたところ、快く引用を許可してくださった上に、

『本田先生はCBC開局の昭和二十六年前後に名古屋大学を卒業されて入局されています。正確にはわかりませんが少なくとも昭和28年よりも前ですから生前に録音しておいて、後年編集して放送した可能性は十分ありえるのです。本田先生がお元気な頃春日井のご自宅に伺って頂いたテープです』

と、貴重なお話までいただいてしまった。

何はともあれ、多くの人の支援のおかげで、ようやく、ここまで漕ぎつくことが出来た。このような貴重な資料を掲載できる事は一研究者としても大変な喜びであり、感無量である。

なお、この音源を録音し、大切に保存してくださった本田善郎氏は2018年6月にお亡くなりになられたと飯塚氏より伺った。改めて、心からご冥福を祈ると共に、本田氏、飯塚氏のご厚意に深く感謝申し上げる次第である。

噂では、他にも音源があるとかないとか聞くが、しっかりとしたルートで確証がとれるのはこれだけである。

人 物

十返舎 亀造

・本 名 石橋 諦治 (諦次名義もある)

・生没年 1901年12月11日~1953年9月6日

・出身地 千葉県 千葉市

十返舎 菊次

・本 名 山下 冨美江 (「一菊」と名乗っていた時代もある)

・生没年 1912年~1972年1月29日

・出身地 東京 四谷

来 歴

10分でわかる亀造・菊次

(詳細を目下制作中)

このコンビをさながら夫婦漫才のように書いている資料もあるが、遺族の証言によると全くの赤の他人だという。

亀造は千葉市市原の農家に生まれ、小学三年生の折に一家で上京。亀造本人は、幼い頃の記憶を「読売新聞 千葉讀賣」(昭和28年7月31日号)の中で、

“千葉の舞台で照れたよ”

“甘い上方”の逆を行って成功〇…思い出すね、郷里の海を。遠浅だからトックリのアタシにはもってこいだ。地名がいゝよ。寒川海岸! 涼しくなるね。学校は寺小屋、葬式があるとうれしかったね。自然休校だ。「先祖代々の墓」の間を暴れまわったのだから、あの世に行ったらお目玉は覚悟。

〇…アタシみたいなナマケ者でも先生はなつかしくてね。田宮惣治先生はりっぱな人、アタシなど筆や紙がなくて泣き面していると先生がみんな買ってくれた。当時は当り前ぐらいに心得てヘイチャラだったが、いま考えると涙がでるよ。先生だって安月給だったろうにね。

と、照れながら語っている。この一か月半後、亀造は急逝を遂げるので、貴重な証言でもあるが、少し因縁的なものも感じないこともない。

昔から芸人は志していたというが、徴兵検査までは大人しくしていたそうである。

だが、病膏肓に入るとは何とかやら、検査が終わって晴れて自由の身になった途端、名人と呼ばれた五代目三遊亭圓生(六代目の義父)の門下に参じた、というのだから、本当になりたかったのであろう。時に亀造21歳であった。

しかし、落語の方は長続きしなかったようで、すぐ後に太神楽の丸一小仙の下に参じて、曲芸師になった。

それ以来、15年近く丸一小仙の相方として彼を良く助け、また道化役として活躍した。特にその掛合ぶりは見事だったようで、レコード吹込みも行っている。

今でも入手できるものとしては、テイチクレコード「名人会寄席の夕」収録の「籠鞠の曲」(T3241 イ862)が適当か。短いながらも、鏡味時二郎、小松らと共に、賑やかな掛合を演じており、芸幅の広さを伺う事ができる。

しかし、思うところあって、1941、2年頃に漫才に転向。本人は「当座のつもり」だったらしい。

漫才転向にはいくつかの説があるが、先述の「籠鞠の曲」が1942年1月の収録なので、その前後か。

菊二と組む前は住江という人物と組んでいたそうで、手元にある資料を読むと、

新宿帝都座演藝場「東寶特選万才大會」

「読売新聞」1946年6月20日号

艶子・洋月 一路・突破 妙子・清丸 一雄・八重子 千代若・千代菊 住江・亀造 三亀男・智子 光児・光菊 染好・好子

と、ある。

相方の住江は本名・時田フクといい、1907年3月2日生れ。亀造によると「元相方は知人の芸人の妻で、その人を借りる形でやっていた」と――『丸』(1952年4月号)の『十返舍龜造・菊次訪問記』の中で語っている。

一方の菊次は1912年東京四谷生まれ、「週刊NHKラジオ新聞」(昭和25年12月16日号)の中で行われた亀造の聞書きによると、

夫婦じゃねぇンだが 舞台じゃ大切な女房

漫才だけからいうと、このひと(菊次)は私よりもずつと先輩でね。私は先代円生さんの門をくぐつて、丸一小仙の太神楽なんぞやつてから漫才に転向したんだけど、この人は死んだ牧タンゴやいまの万龍なんかと組んで十八年。何となく私と組んでしまつたのは終戦後の翌年だつたから、まだ四年つてえわけか……。

このひとのお父さんは、”日の出会”という壮士劇の御大、おツ母さんも女優出身の女弁士、浅草電氣館や千代田館などのコケラ落しに出ていたという草分けなんで、生駒雷遊さんなんか当時まだ書生ツポだつた時分ですよ。あんまり言うと年齢が判つちやつて気の毒だから……まあ、私とは一まわりぐらい違うということにしておこうか、ヘツヘツヘ……

だから、このひとはいまでは踊らないけど、踊りは坂東流、鼓は福原流の立派な地があるんですよ。

漫才だけのキャリアでいえば、リーガル千太・万吉などとも並ぶくらいのベテランだったようである。また、上記の一菊という名前を名乗ったというのは、一時期、牧タンゴと夫婦になったからではないか、と推測する。その裏付けとして、波多野栄一の「寄席といろもの」の中に、

牧タンゴ ハルミ

ハルミの最初の夫で次が寿賀若で三人目が亀造で三人共死んだ

なる記述がある。これがひどく胸に引っかかる。なお、遺族のお話では家系図が複雑ですから、との事であり、プライベートが絡んでくると厄介なので、私も深追いしなかったので分からないが、菊次はあくまでも山下姓だったとか。

その二人がどう出会ったかは定かではないが、1946年、二人はコンビを結成し、古今亭今輔を頼って、落語芸術協会に入会。落語家の合間に出る色物として、寄席に出演し始めるようになった。

江戸前の滑稽軽口を信条にした掛合に、「あっしはなんせ旅なれておりますから」という台詞や軽妙ながらも知性を裏打ちした独特の芸風は人口を膾炙した。

特に立川談志の贔屓ぶりは凄まじく、毒舌の彼にして、「談志百席」の中で、

知性を芸で隠して粋さで爆笑を呼んだ寄席の名人であった。

とまで、言わしめるほどの実力であった。

連載や著作の中でも、わざわざこのコンビのためにページを割いている。

談志というカリスマが彼らの事を書き綴ったおかげで、世間に知られることになった、という解釈も出来ないこともないが、それだけ談志を魅了する芸だったのは間違いないであろう。

また、亀造はなぜ「十返舎」と名乗るようになったかという疑問にも、「週刊NHKラジオ新聞」(1950年3月25日号)の中で、答えている。

「僕の名前が亀だから、縁起をかついで松をえらび、その松も欲張つて目出度く十返りの松ということから、十返舎と名乗る次第で、別に弥次郎喜多八の作者の一九にあやかろうとしたわけでもないんですが、またあやかられたらあやかられてもいいってわけです。漫才師の苦労はネタ(材料)が古くなるとお客さんにソッポを向かれてしまうことで……」

なんともおとぼけで大らかな話であるが、その大らかさが彼らの芸の上での信条だったのではないだろうか。とぼけても嫌味にならないのは前掲の音源からも察することが、出来るのではないだろうか。

1952年には秩父重剛原作、小田基義監督の「情炎峡」という人情映画に出演を果たし、銀幕デビューを飾った。「情炎峡」の主演は、田崎潤。また、当時人気者として知られていた浪曲師の春日井梅鶯や女優の霧立のぼるも主人公の師匠や恋人という形で出演している。

1952年2月8日公開。

この映画は一度だけ見たことあるので、その印象を記しておこう。話の筋は映画検索サイトに出ているので、ここではあまり触れないが、主人公の若手浪曲師・立花右近(田崎潤)が師匠の娘である光江(霧立のぼる)と相思相愛になった事に激怒した師匠の春月(春日井梅鶯)が、二人を破門にし、芸能界から締め出してしまったという背景だけは覚えていただきたい。

右近と光江は今までの華やかな生活から一変、辛く厳しいドサ回りの旅に出る羽目になる。亀造・菊次が出てくるのは主人公たちがドサを回り、辛酸をなめている時である。

確か、ひなびた温泉街だったか宿場街にある場末の寄席に出演することになった右近の前に出てきた、と記憶している。特別ゲストなので、これと言う事はなく、ほんのちょい役――歌舞伎でいう所の御馳走役であるが、生きた姿を拝めるのはこの作品くらいなものであろう。

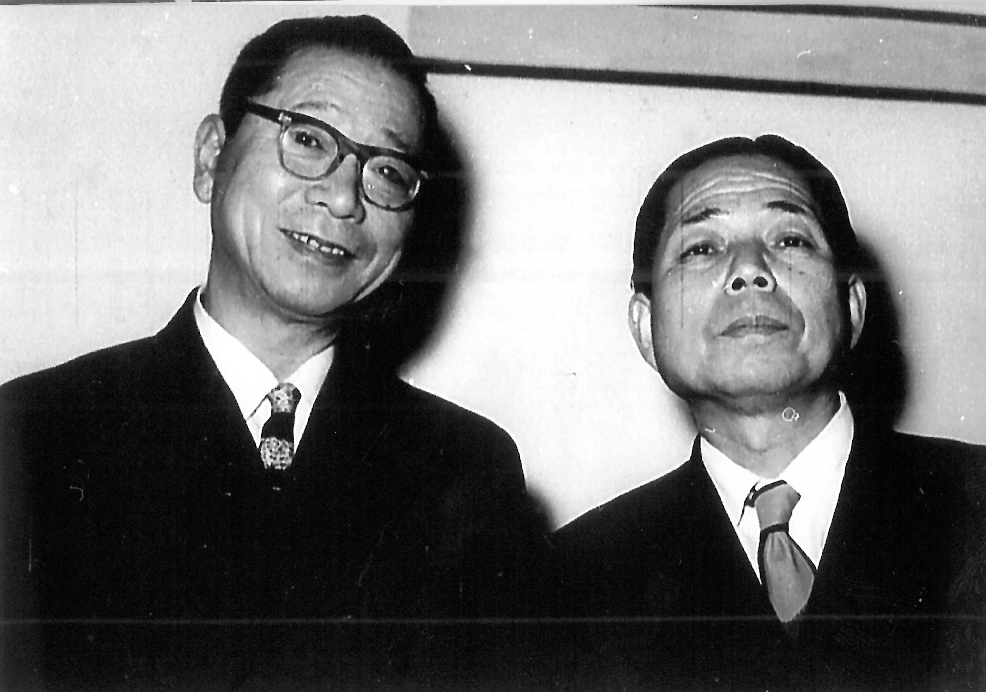

その寄席にはどう見てもガラの悪い客たちがたくさん集まっていて、熱心に舞台を見物している中で、スーツ姿の亀造(向かって左)と椅子に座り三味線を構えた菊次(向かって右)が映し出される。亀造が少しろれつの回らない声で、乙な都々逸を唄う。その文句は忘れたが、節の最後に「風邪ひいた」と大声を出し、菊次に向かって、くしゃみをする仕草をする。菊次は嫌がって、「何するんです」と注意すると、亀造は菊次をからかうような事を言い、三味線の音色と共に舞台を降りていく――と記憶している。わかりやすくいえば、千代若・千代菊スタイルである。

なんだこれだけか、と言われると反論できないのだが、この時熱狂的に賛辞を送っていた観客が次の右近の芸を見るなり、「ひっこめ!」とヤジを飛ばすシーンが強烈だった。

その後もラジオに寄席に、八面六臂の例えの通り、東京漫才の第一線で活躍していたが、人気絶頂の中にあった1953年9月6日、亀造は突然脳溢血に倒れ、そのまま急逝してしまった。

相方を失った菊次は、新たなコンビを組むことなく引退した。その後は三味線の師匠などをして余生を送っていたそうである。晩年は癌になった云々とご遺族から伺ったが――1972年1月29日、59歳で死去。現在は八柱霊園に眠っている。

以下は菊次の墓誌である。

昭和四十三年七月十三日 山下冨美江 建之

富芸待櫻信女 昭和四十七年一月二十九日 山下冨美江 五十九才

コメント