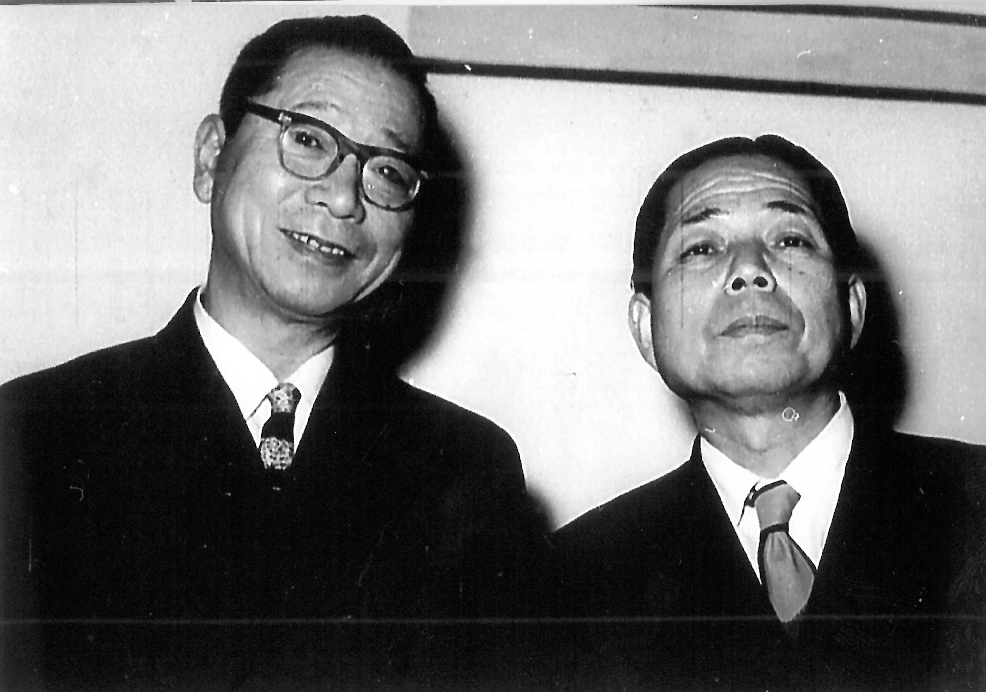

リーガル千太・万吉

千太(右)・万吉(1959年頃)

(出典 國學院大學 研究開発推進センター)

人 物

リーガル 千太

・本 名 富田 寿

・生没年 1901年7月2日~1980年5月10日

・出身地 東京

リーガル 万吉

・本 名 寄木 昇

・生没年 1894年12月12日~1967年7月30日

・出身地 東京

来 歴

千太は、元々本屋の店員になったのを振り出しに古本屋の店員、神田にあった出版社と転々としていたが、25の時に落語家を志し、大正15年9月1日、柳家金語楼の門下に入って、柳家金洲と名乗る。

はじめは前座と本屋の二束わらじを履き、本屋に籍を置いていたが、入門直後に連れていかれた東北巡業で御難に遭ったことがきっかけとなって、会社を解雇され、そのまま金語楼の内弟子になった。後に金語楼劇団結成と共に緑朗と改名した模様である。

一方の万吉は、明治27年12月12日、東京生まれ。と、いいたいところだが、一部資料では、12月17日という記録のもある。ここでは「東都噺家系図」の記載に従った。

千太と比べ、その前歴ははっきりとしていないが、それでも演芸作家の神津友好が、

農林省のお役人の息子で、学校を終ってすぐ、明治末の東京市長尾崎行雄の給仕となった。それからいろいろなセールスマンをしているうちに、芸人になってやろうと志して

( 神津友好「演芸名人選 リーガル千太・万吉」33ページより)

噺家になったと記している。

1913年、二代目談洲楼燕枝の門下に入り、雀枝と名付けられた彼は淡々と修業をこなし、二つ目に昇進して柳家小団治。大正14年5月には桂やまとという名前で真打ちに昇進している。

その直後の大正14年10月に柳家三語楼の門下へと馳せ参じ、柳家語楼と改名する。この語楼という名前を悟楼、梧楼などと表記するものもある。たぶん、旧字体や誤字の関係であって、深い意味はないだろうが、ここで「語楼」で統一する。

柳家語楼時代はそれなりに人気があったと見えて、JOAK(現在のNHK)で「擬宝珠」という珍しい噺を放送したという記録が残っている。その記事は以下の通り。

落語 擬寶珠 =午後零時十分=

柳家梧樓君は燕枝の弟子で小團治と云ひ、當意即妙の問答がうまいので人氣があつた、後三梧樓が落語協會から分離した時其門下に加はつて梧樓となつたのです

(「都新聞」 昭和2年3月10日 8頁)

そんな二人がどのように出会ってコンビを結成したのかは諸説あって、どれが正しいのか定かではない。「東都噺家系図」には、余興として演じた掛け合いが受けて、漫才転向を勧められた、という説が出ており、小島貞二などは、二人と密接な関係にあった柳家金語楼がエンタツアチャコの成功に触発されて、掛合上手な二人にコンビを組ませた、という説を展開している。

また、作家の玉川一郎は1933年秋にコロムビアの文芸部にいた西田という人が、語楼・緑朗のやり取りのおかしさに目をつけて、「どうです、二人で漫才をやったら」と勧め、二人はエンタツアチャコに憧れていたところなので、「そうですね、やっちゃいましょうか」と、金語楼の同意を得て漫才に転向したという説をあげており、連載「よみうり演芸館」の中でも、

昭和八年の秋、例によってコロムビアでその吹き込み(註・金語楼の兵隊落語)をやっている時、文芸部のディレクターである西田という人が、この悟楼・緑朗のヤリトリのおかしさに目をつけて、

(「読売新聞 夕刊」昭和35年2月10日号 4頁)

「どうです、二人で漫才をやったら」

とすゝめた。

「そうですね、やっちゃいましょうか」

と、いうことになり、金語楼の同意を得て、漫才に転向したのである。

と、記している。玉川氏はレコード会社に出入りしていた事を踏まえると、裏話的なもので面白い事には面白い。

しかし、私からしてみると、これらの説は如何にも出来すぎている話だと思えてならない。

大体、エンタツアチャコの地位を不動のものにした漫才、「早慶戦」がラジオ中継されたのが、1934年6月10日のことである。だが、彼らは1933年にはリーガルレコードと契約を結んで、リーガル千太・万吉としてスタートしている。この辺りの背景はどうなっているのだろうか。

これも推論であるが、この若手落語家二組を漫才へとなびかせたのは、金語楼の力だけではあるまい。東京漫才の元祖であり、柳家金語楼の友人でもあった東喜代駒や林家染団治の成功もあったであろうし、他にも金語楼が所属していた吉本興業の――東西問わず所属していた人気漫才師たちの存在も無視はできないだろう。

嫌な言い方をすると、やっと漫才というものが東京でも認められ始め、「食える見込みが立った」から、漫才師になったと思われてならない。金語楼の命令でイヤイヤ漫才師になったのならば、すぐ辞めるはずであるし、金語楼や西田某の助言程度で漫才に転向するほど、簡単なものとは思えない。

第一、彼らはリーガルの名をもらう以前――柳家語楼・緑朗の名義でもレコード吹込みを行っている(昭和8年7月ビクターレコード「ほがらか兵隊さん」。出典、岡田則夫著『続・蒐集奇談 四十三』)。これでは辻褄があわない。

現在。伝わっているコンビ誕生の話は些かドラマチックすぎて現実味がないのが欠点である。橘の百円・柳家三太楼といった噺家たちが落語をやりつつ、余芸として掛け合いをやった前例があるように、また小島貞二が、

「滑稽掛合い」(あるいは「滑稽軽口掛合い咄」、「軽口掛合い」など)を正面に押し出し、実は「万才」を演った例は、何もウグイス・チャップリンだけではない。震災後にデビューした東喜代駒、それに林家染団治の二つのコンビにもいえるし、さらに遅く落語から転向したリーガル千太・万吉にもいえる。東京ではかなりの間、「万才」には、抵抗があったことを物語る。

(「大衆芸能資料集成 7巻」 127頁)

と、記しているように、最初は落語家が演じる「滑稽掛合」という建前で、大衆の関心と注目を集め、受け入れ態勢が出来た頃合いを見計らった上で、リーガルレコードの専属になり、漫才師へと転向したのではないだろうか。そうでなければ、わざわざ漫才に転向する必要などないだろう。

さらに千太の証言によると、万吉は千太と組む以前から、漫才コンビらしきものを組んでいたらしく、その事は声帯模写の木下華声も認めている。

その相手の名を五街道乱歩、本名・高橋英二という。

華声によると、乱歩は六代目雷門助六に師事し、「雷門ぼたん」と名乗った人物で、後の八代目助六や四代目三遊亭円遊らは兄弟弟子に当たる。子飼い出身だけあってか、噺はうまく、才能もあったようであるが、理由あって金語楼の下に身を寄せ、「五街道乱歩」と改名した。

そして、一時期、万吉とコンビらしきものを組んでいたというが、しくじりの多い人物であったそうで、結局は酒とバクチで身を持ち崩してしまい、一座を飛び出してしまった。

その後、満州や香港などを転々とし、最期はアヘン中毒で客死を遂げたという。この人が堅実な人であったならば、千太・万吉の名コンビは生まれなかったかもしれない。謂わば、千太は万吉にとってピンチヒッターのようなものだったのである。

なお、木下華声と五街道乱歩は親戚に近い関係だったそうで、幼い頃、乱歩は華声の実家に居候していたという。また、華声によると、乱歩の兄は落語芸術協会の事務局長をやっていたそうであるが、もしかしたら八代目柳家小三治(本名・高橋栄次郎)なのではないだろうか。

そんなこんな紆余曲折がありながらも、1931年頃、斯くして千太・万吉は結成されたのである。

そんな2人が漫才に転向した時期はちょうど東京漫才が定着し、花を開き始めようとする頃であった。

先人の苦労や奮闘で、やっと東京でも漫才が受け入れられるようになり、松竹や吉本、籠寅というような新興の興行社が参入し、また観客に漫才を好む層が現れ始めていた、絶好のチャンスでもあった。

二人は漫才師として舞台に上がるよりも先にレコード吹込みを行ったという。なので、二人が本格的に舞台に上がるようになるのは、昭和9年にリーガルレコードとの専属を結んでからである。

それまで2、3年は準漫才師のような、釈然としないポジションにいた模様である。千太は「昭和4、5年から準専属だった」というが、これは少し信憑性に欠ける。現在残っている最初の盤が1933年なので、もう少しあとになる事であろう。

もっとも、このレコード会社と契約を結んで定期的に新作を発表できたのは、彼らにとって大きなプラス要素であったのはいうまでもない。

元々高級品であったレコードは、大正の終わり頃から、少しずつ一般庶民にも普及し始めて、普通の家庭でもレコードを聞く機会やチャンスが広まっていった。

それに伴い、どれだけレコードに吹き込みができて、新作を発表することができたかという――言わばレコードのステータスシンボル化が起こり、観客側も興行側も芸の巧拙のみならず、レコードやラジオ出演の有る無しで人気や価値を測るようになる時代へと移り変わる段階に入っていたからである。

そんな中でレコードを多数発表した彼らが人気者にならないはずがない。セールスをしてから漫才師に転向するというやり方は、当時としては、大変、斬新なデビューであったのではないだろうか。

レコードの枚数は東京漫才随一で、リーガル千太・万吉名義で吹き込まれただけでも約百枚近くある。玉川一郎の連載「よみうり演芸館」によると、当初の吹き込み料はコンビで15円。割ると7円50銭だったそうで、そこまで高い給金ではなかったものの、それでも不景気の時代には悪くない方である。

さらに、人気が集まれば集まるほど、吹き込み料も高くなっていったのはいうまでもない。

最初は上方漫才の人気者、エンタツアチャコ、それに師匠分である柳家金語楼の影響が強く、金語楼の兵隊落語を漫才にしたようなネタや、上方漫才に準じるようなところがあり、本当に最初は正岡容に書いてもらっていたという。

柳家五郎・六郎名義で吹き込んだ「りんご早慶戦」や、リーガル千太・万吉名義での初吹き込み「朗らかな兵隊さん」などは、そのさえたるものであろう。

だが、人気が右肩上がりになるにつれて、軽いユーモアを身上に、しゃべくり漫才の骨法というべきような芸を完成させた。

噺家出身とあってか、独特な間と軽妙な語り口は真似できないものがあり、特に晩年好んで演じた「やきとり」というネタはリーガル千太・万吉の話芸の最骨頂を示すようなものであった。

ちなみに、二人はこの「やきとり」で、1960年10月22日に行われた漫才大会に出演し、第十五回芸術祭奨励賞を受賞している。

淡々として嫌味のない掛け合いの中からなんとも言えないおかしみが湧き出てくる芸は、漫才大会でも寄席でも、しっかり笑いを取りながらも他の演者の邪魔になることのない「ほどの良い芸」として広く尊敬を集め、容赦ない芸人批評で知られた立川談志もこのコンビの芸には脱帽し、ひたすらに二人の話芸を絶賛している。

晩年は落語協会に籍を置き、寄席を中心に活躍しながら、漫才界の重鎮として重きをなし、漫才研究会の設立や栗友亭の創立などにも奮闘し、名実ともに戦後の漫才界のリーダーとして活躍した。

しかし、その頃から、リーガル万吉は体調不良に悩むようになり、1960年7月、後輩の都上英二に会長の座を譲渡し、1962年10月、日比谷公会堂で引退興行を行い、30年近く続いたコンビをここで解散させた。前年、高血圧からくる脳出血を起こしたのが引退を決意するきっかけとなったのではないだろうか。

(喜利彦余録・この時、引退を快く思っていなかった千太は金語楼劇団の仕事を請け負っていて、相方の引退を見とどける事はなかった、と小島貞二は書いている。一見すると、リーガル千太という男は、なんと冷酷な人間だろうかと思うかもしれないが、裏を返せば漫才はコンビでなければその真価を発揮する事ができないという切実な問題が浮き彫りになる。)

引退した万吉は、ひっそりと療養生活を送り、1967年7月30日、心筋梗塞のため、亡くなった。なお、その後、浅草の本願寺にて漫才協団葬が行われたと、死の翌日の「読売新聞・8月1日号」に出ている。

一方の千太は芸能界に残って、漫談に挑戦してみたり、1964年頃、大江笙子とコンビを組み直してみている。

「リーガル千太・笙子」として、寄席の舞台に出たものの、往年の勢いは取り戻せず、コンビを解消。漫談家「柳家千太」を経て、落語協会の事務員になった。

だが、この事務員転向は本人の意志とは相反するものだったらしく、本当は新人からでもいいから落語家に戻りたかったそうである。

こうして一線から退いた千太であったが、芸能界から引退したわけではなく、立川談志と漫才を披露したり、1977年10月に弟子であった春日三球が真打ちに昇進した時には、特別出演として口上に参列したり、1976年に発売された「東京漫才のすべて」というレコードの中でコロムビアトップと対談したり、と関係は持ち続けた。

晩年は闘病生活を送り、最晩年は胃がんのために入院をしていた。その中で大野桂や茨木一子の取材を受ける(この取材の一部は『民族芸能』に掲載された)。

1980年5月10日、79歳で亡くなった。

蛇足ではあるが最近、「リーガル千太・万吉は東京漫才の開祖や元祖である」という、勘違いを結構見かけるので、研究家の端くれとして、一言、苦言を呈しておく。「リーガル千太・万吉は人気者で実力者であったが、元祖でも開祖でもない」。

中山涙氏は著作「浅草芸人~エノケン、ロッパ、欽ちゃん、たけし、浅草演芸150年史~」の中で、

弟弟子の柳家語楼と緑朗に、即席でコンビを組ませ、高座で漫才をやらせた。二人はのちにリーガル千太・万吉と改名し、東京漫才の開祖となる。

(中山涙「浅草芸人」123頁 平成23年 マイナビ新書)

と、書いているが、これは如何なるものか。流石に時代背景や東京漫才の歴史をなおざりにしてはいないだろうか。確かに千太・万吉の功績は立派なものであり、その評価は高くあるべきである。

そこは否定しないが、こういう書かれ方をすると喜代駒や染団治をはじめとする漫才師たちは「先駆者」「功労者」にも満たぬという事となりかねない。果たしてそれはいいのだろうか。

もし、その論法が正しいというのならば、「三遊亭圓朝こそ落語家の始まり」とし、「それ以前には落語家が存在しなかった」としても問題はなくなってしまうであろうし、あるいは「手塚治虫以前には漫画家というものは存在しなかった。彼こそが日本漫画における全ての開祖である」という書き方をしても問題はなくなってしまうであろう。

だが、それが本当に正しい事なのだろうか。歴史を扱うという事は重大なことであり、考証を重ねなければならないであろう(無論、私もその一人として自戒せねばならない)。

なので、千太・万吉の評価としては「東京漫才におけるしゃべくりの先駆者」、あるいは「戦後の東京漫才のリーダー」「東京漫才中興の祖」という方が正しいのではないだろうか。

もっとも、私はリーガル千太・万吉を貶めたいわけではない。彼らの実力や東京漫才の発展に貢献した事はもっと評価されるべき存在だと思う。ただし、彼らがデビューする以前からいた先駆者の存在を忘れてはならないし、そこは必ず認めるべきである。

コメント