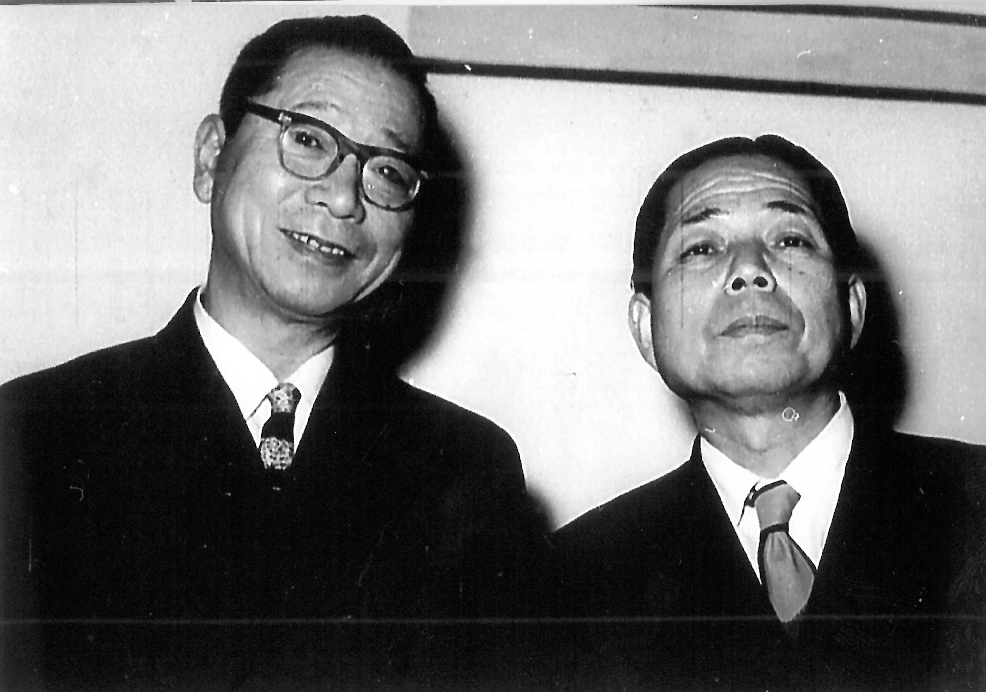

桂喜代楽・愛子

左・桂喜代楽、右・桂愛子

目 次

桂 喜代楽

・本 名 曽根徳松

・生没年 1902年8月3日~1984年1月17日

・出身地 三重県三重郡菰野町

桂 愛子

・本 名 曽根よね

・生没年 ?~1984年以降?

・出身地 ?

来 歴

上方漫才の出身で、東京漫才で売り出し、晩年は名古屋を拠点にしていたという、漫才師としてはなかなか珍しい経歴を持ったコンビだった。喜代楽が博学かつ長命で、小島貞二らに取材されたこともあってか、初期の漫才師の中では資料が残っている方である。

漫才師以前

桂喜代楽は1902年8月3日、三重郡菰野町生まれ。菰野町は現在もあるので蛇足を加える必要ないであろう。

誕生日はLPレコード「東京漫才のすべて」解説書の13頁にある「桂喜代楽の『技芸者之證』」と石田信夫氏のご教示から割り出したのだが、「演劇年報」を読むと、『明治35年(1903)1月11日』とある。多分、出生届提出の関係でこのようなズレが生じているのだろう。

こういった事例は芸人に多く、内海桂子や金原亭馬生なども出生年月日があやふやになっていたりする。なお、ここでは解説書の記載の方に従った。

地方に生まれた喜代楽であったが、菰野という所は、古くから伊勢や尾張の萬歳が栄えた土地であり、また市川順若という偉大なる漫才の先駆者の出身地であったせいか、その辺の土地と比べ、漫才や諸芸の出入りが多かった。そのせいか、幼い頃より漫才や諸芸に嫌悪感を覚えることなく、慣れ親しんでいたようである。

(喜利彦註 市川順若は、本名・内田順太郎、といい、慶応元年(1865)11月10日、菰野町千草の農家の長男として生まれ、幼い頃から萬歳に親しんで成長した。20の時、家出をして漫才師となる。様々な芸を取り入れた「萬歳芝居」で人気を博し、一時は座員を数十名も抱える一団として活躍した。明治30年年代の人気はすさまじく、喜代楽の生れる前年の明治34年には、順若を記念する石碑まで建てられた(今も現存?)。しかし、そう人気は続かず、大正頃に入ると、病気がちになり、最期は菰野に戻り、大正5年3月10日に息を引き取った。喜代楽は幼い頃からこの人の事を知っていたようで、小島貞二に「順若の石碑がある」と情報提供をした。そのおかげで、順若はまた漫才史におけるキーマンとして取り上げられるようになった。)

一方、相方であった愛子の前歴はよく分かっていない。安来節一座に加入した事だけは分かっているのが目下の状況である。

芸界入りと漫才師

大正年間に突如として巻き起こった安来節の大流行に魅了された曽根青年は、大正9年(18歳)の折、故郷を飛び出して、上京し、安来節の一座に加入した。そして、安来節一座の座員として各地を巡業する。

その一座の中にいたのが、後年妻となる、よねであった。仲良くなった二人は安来節から漫才へと転向し、当時、玉子家円辰の高弟として活躍していた漫才師「玉子家辰丸」の門下に入り、漫才の修業を始める。

――と書いたものの、喜代楽が先にやったのは、漫才か安来節かと言われるとよく分かっていないのが現状である。

なぜなら、当時は安来節から漫才師に転向する例(例・大津検花奴、大和家八千代など)と、漫才師が安来節の一座に加入して全国を巡業するという例の二通りあったからである。ここでは「演劇年報 1985年版」の記載に従い、安来節から漫才という流れで記すことにした。

だが、幼い頃になれ親しんだ萬歳の口上や文句が役に立ったのか、名古屋式の歌い方、伊勢式の歌い方、大阪式の歌い方など、様々な芸のやり方や型を覚えていった。後年、この時覚えた、歌い方の差異や芸風の違いなどが研究資料として役に立ったのは言うまでもない。

そして、大正14年3月、妻のよねと漫才コンビを組み、主に関西や巡業で活動していた。漫才師になった前後の事を喜代楽自身は、

――いま東西を通じて”漫才界”の最長老といってよろしいでしょう。

(「大衆芸能資料集成 7巻」 341頁)

喜代楽 そうかも知れません。明治三十五年、伊勢の四日市郊外の菰野に生まれ、大正八、九年に当時流行の「安来節」に魅せられて芸人になって、万才は玉子家辰丸さんが師匠です。コレ(愛子)と一緒になって”夫婦万才”を組んだのが大正十四年三月ですから、現役の漫才師の中で、古いという点では大阪の「おとろしや」の佐賀家喜昇・旭芳子のコンビとどっこいどっこいですね。若いころ大阪で修業して、戦時中は東京、戦後は名古屋でやってますが、震災の前の年、大正十一年の夏に安来節一座のつなぎで初めて上京した時は「なんでお盆に万才やるんだ」と変な目で見られたものです。

と、簡潔ながらに述べている。昭和3年にはもう東京に定住していたようで、

私らが東京で昭和三、四年に万才の協会を作ったときは八組ほどだったのに、二、三年北海道を回って戻った時には随分ふえ、昭和十年テイマン(帝都漫才組合)創立時には何十組、のちに何百組にもなりました。

と、同じく興味深いことを語っている。二人は巡業と東京での仕事を繰り返しながら、活躍をするわけであるが、その動向を記す前に、右に記された「北海道を回って」というワードを絡ませて、喜代楽は、なぜ「玉子家」ではなく、「桂」という亭号を名乗ったかという経緯と謎について触れておくことにしよう。

「桂」の由来

当たり前の話であるが、芸名というものは、師匠の名前や本人の希望を元に生みだされるものである。

ましてや、当時の師弟関係の強さを考えると、よほどの事情がない限り、師匠の亭号を継ぐというのは一種の不文律のようなものであり、特に関西ではその傾向や伝統色が強かった――それが故に対立や分裂が起こって、様々な亭号が出来たわけであるが――その事を踏まえると、関西で修業した喜代楽は「玉子家喜代楽」と名乗るのが道理というものであろう。

だが、喜代楽は漫才師として看板を挙げてから一貫として「桂喜代楽」と名乗っている。

三味線漫談をやっていた玉川スミによると、喜代楽は桂金吾の弟子となったから、「桂」の名前を貰ったそうで、本人の自叙伝「ちょっと泣かせてください」を読むと、

津軽家一座(註・津軽家すわ子)に、東京から桂清楽、愛子(原文ママ)という漫才が加わりました。その相方の愛子さんが麻雀の好きな人で、バンドの人と卓を囲んでいました。清楽さんは、芸を指導することが好きな人で、私に、

「芸を教えてあげる。やがて、役に立つことがあるから」

と、私の一座にいた同年配の秀子という子供と二人で清楽さんに習ったものです。その芸があとになって、私の身を助けてくれました。

清楽という人は、たとえ麻雀をやっていても「お願いします」と言えば、「あいよ」と麻雀を辞めて稽古場に行って漫才を私たちに指導してくれました。

そんなころ、小樽の中央座に津軽家一座がかかっていたとき、花園館という劇場に落語、漫才の名人会がやってきました。春風亭柳好(落語)が看板で、漫才の桂金五、花園愛子(原文ママ)というメンバーで、この桂金五さんが清楽さんの師匠に当り、清楽さんは私を連れて行ってくださいました。桂金五さんは、清楽さんが澄子(註・玉川スミ)に名前をつけてやりたいからと頼むと、

「それなら、柳好師匠に頼んであげる」

と、今度は春風亭柳好師匠に引き会わせてくれたのです。柳好師匠は

「それなら、大正時代に活躍していた桂小豆という落語家の名前が空いている」

と言って、私に二代目、桂小豆を名乗ることを許してくれました。(玉川スミ「ちょっと泣いていいですか」 81~82頁)

非常に興味深い事が記されている。即ち、喜代楽夫妻は東京での鞭撻を図るために、当時東京漫才で売り出していた金吾の世話に――さらに言えば金吾の師匠であった大看板、春風亭柳好との面識を求めて、この名前にしたというのである。

彼女が桂小豆を貰った理由を真とするならば、なるほど納得できないこともない。また、花園愛子と桂愛子の名前が被っている点も気になる所である。

無論、全面的に金吾の門下になったわけではないだろうが、やはり当時の考えから行けば、誰かしらの大御所の世話になりたいと願う気持ちは当然の理屈だったであろう。それらを踏まえると、喜代楽は金吾の芸や人柄にあこがれたというのではなく、金吾の師匠である柳好との面識を得、彼の内輪になる事によって、東京の芸能界にある一定の地位を得ようとしたのではないだろうか。

これは桂竜夫・竜子にも言える事なのだが、落語の勢力の強い東京の地では落語家の亭号を敢えて冠するという例も少なくない。無論、「桂」を名乗った説は数多くあるであろうし、スミ氏の記述を全て信任するわけではないが、なかなか面白い意見であり、小島貞二の本にも出ていない事なので、一つの証言として引用した。まず、改名の理由は当時の複雑な事情が絡んでいる――というのは、いささか大雑把すぎるか。

(喜利彦余録・私事であるが、亡くなる直前のスミ氏に、桂喜代楽の事を聞いた事がある。本人は遠い昔の事だとは仰っていたものの、「喜代楽さんは漫才の先生でした。多くのことを教わりました」と振り返ってくださった。玉川スミの本には勘違いや時代のズレこそあるが、この喜代楽の事は凡そ嘘ではないような気がするのである。)

東京漫才時代

北海道巡業から帰った後は、本格的に東京の地に定住し、「時事漫才」「ニュース漫才」で売れた。波多野栄一は「寄席といろもの」の中で、

桂喜代楽 愛子 五二郎君と並んでニュース漫才で売った終戦後は名古屋で健在

と、記している。玉二郎は大朝家五二郎の誤植か。余談であるが、この本は誤植が多いので案外厄介だったりする。

1936年9月、娯楽雑誌『日の出』に漫才「肉弾戦」を掲載。

『都新聞』(1940年8月20日号)に、

★漫才の抗議 某映画監督が、浅草のさる演芸館へ入ると親友によく似た男が漫才になつてゐたので、友よ、漫才にまで成り下つたのかと悲観して、尚もよく観たら似てはゐたが他人であつたので安心した――といふ意味の随筆を今月の某誌で読んで憤慨したのが桂喜代楽、吾々の漫才を侮辱したものであると抗議を申込みに行き、その入れ合わせに主演映画を撮らせる事にして引きさがつたとは、実にタツシヤ

戦前は松葉町に住んでいたそうで、帝都漫才協団の役員としても活躍をした。手元にメモしてある「帝都漫才協団役員」(昭和18年度)によると、「理事第九区部長」とある。区部長は1から11まであり、その中には荒川清丸、荒川小芳などもいる。

当時、500組とも600組ともいわれた漫才師の中から、理事に選出されたというのは、やはりそれだけの人望や人気があったものだと推測できる。

しかし、度重なる大空襲と戦後の動乱で帝都漫才協団は解散してしまい、喜代楽も解任を受ける羽目となる。それが理由となったのか、はたまた、空襲や戦後の動乱を避けるために疎開をしたのかは分からないが、戦後は東京を離れ、三重へ帰郷。

その後に、名古屋を中心に活動するようになった。一説には空襲で家を焼き出されたから、東海地方に来たともいう。

名古屋移住とその晩年

名古屋で活躍していたという証拠として、昭和26年にNHKから発行された『週刊NHKラジオ新聞』の中に次のような記載がある。

CKのお笑いプロ 「僕は大學講師」13日から

名古屋中央放送局では、AKの「陽気な喫茶店」BKの「上方演藝会」の向うを張って新しくヴァラエティシヨウ「僕は大學講師」を十三日から隔週金曜日の夜八時より三十分間第二放送で放送する。

(「週刊NHKラジオ新聞」 1951年7月14日号)

歌謡曲、浪曲は演劇はもちろん社会、心理学の科目を教える「風流藝能大学」の新任講師森一也先生(音楽評論家)と万年落第生の桂喜代楽(漫才)川路公惠(歌手)その他多勢の生徒が繰りひろげるお笑いプログラムである。

その後は、東海地方を中心に、ローカルながらも堅実な舞台を務めていた。この番組は後に「風流大学」と名を改めた。

また、当時は『芸どころ名古屋』という雰囲気がまだ残っており、演芸場や劇場、或いは余興などの仕事も多くあった。そのせいか、戦後は東京にあまり来なかったそうで、「演劇年報」によると、

東京最後の舞台は、昭和四十七年新橋・東宝名人会。

(「演劇年報 1985年」149頁)

とある。尤も、その後も用事などで上京こそはしていた模様である。

しかし、東京から離れたとて漫才から足を洗ったわけでなく、名古屋を中心にローカルな人気を保ち続けた。

1974年12月1日には東濃タイムス主催の「東西横綱浪曲大会」にゲスト出演し、「時事漫才」を口演している。浪花家辰造、春野百合子、天中軒雲月、相模太郎、五月一朗などが集う豪華版であった。

1981年に、当時の東京漫才の長老であった松鶴家千代若が小沢昭一から取材を受けた際(南博・永井啓夫・小沢昭一編「ことほぐ 萬歳の世界」より)、

名古屋では桂喜代楽さんがまだやってます。あの人も達者ですよ。古いことを何でも知ってますからね。名古屋の親方です。

と、発言しているが、この頃はまだ矍鑠としていた事は容易に想像できる。

大須演芸場のパンフレットを見ると、喜代楽が亡くなる約1年前、1982年5月の下席(21~30日)まで、「古典漫才」という名目で舞台に上がっていることが確認できる。

また、舞台に上がるとともに、後進の育成や名古屋圏にいる芸人達との結束をまとめる事にも奔走し、落語界のシーラカンスこと雷門福助と共に名古屋の芸能の灯を絶やすことなく、守り続けた。

さらに、長いキャリアを生かした上での芸談や漫才界にあったしきたりなどをよく伝え、小島貞二やレコードの企画などにも協力的であった。

特に「大衆芸能資料集成」に納められた諸芸の数々や、「東京漫才のすべて」における吹込みは、古き漫才を偲ばせる恰好の資料であり、今もなお見聞することが出来る。

この人がいなければ、「前叩き」と呼ばれる露払いの芸や「地の内」「伊勢口説き」などといった芸も忘れ去られていたのかもしれない。

源氏太郎氏によると、二人とも麻雀が好きだったそうで、「よく卓を囲んだものだね」。また、名古屋で芸能事務所をやっていた元噺家の春風亭小柳三とも仲が良く、事務所に出入りしていたという。

柳家三亀司氏によると、晩年の喜代楽はボケはじめてしまったようで、楽屋の中にも関わらず、「お菓子はどこだ、タンスは……」などと、自宅と間違えるような言動を繰り返しては、愛子氏に「お父ちゃん、ここは家ではありませんよ」と、たしなめられていたという。多分、老人性アルツハイマーか何かではなかったか、とのこと。

しかし、面倒見は良かったそうで、若手を連れ出して、食事に行ったり、古いネタを教えるなどしていたという。

1984年1月17日、桂喜代楽死去。享年81歳。その死は全国紙の訃報欄(「読売新聞・朝刊」1984年1月19日号)にも取り上げられた。

桂喜代楽さん(かつら・きよらく、本名・曾根徳松=漫才師)十七日午後七時三十四分、心不全のため、愛知県豊田市元城町の加茂病院で死去。八十一歳。告別式は十九日午後一時から同市本地町三の一三、アパート「割目荘」で。自宅は同市柿本町四の二の二。喪主は長男、豊(ゆたか)氏。

これだけ見ると、普通の訃報のように見えるが、喪主が妻でなく、長男になっているのが少し不思議である。全ての葬式の喪主が配偶者になるという決まりはないが、愛子が喪主をやっていないところを見ると、もうこの頃には完全に足を洗っていたか、あるいは先に亡くなっていたという可能性もある。

なお、上記の没年の推測は、この訃報と「大衆芸能資料集成」の取材年から割り出したものである。

芸 風

戦前は「ニュース漫才」で売ったと度々書いてきたが、その頃を偲ぶ資料は殆どないのが、目下の現状である。もしかしたら東海圏で出された新聞や戦前の大衆雑誌にあるかもしれないが、そこまでは手が回らない。

数少ないものとして、「大衆芸能資料集成」の取材の中で、

漫才のお喋り一つとっても、東京で笑う話が大阪では笑わない。また、大阪で笑う話が、東京では笑わない。

これは大阪の方のネタですが、「おい、戦争で國が何かと物入りやな」「なにがなんでも勝たんならん」「そうそう国をあげての節約、節米、節電、預金えらいこっちゃ。わしら毎日仕事にくるのにも、電車にのらんと歩きや」「ははァ、電車賃節約して預金か」「そうや仕事終えて家へ戻ったら、もうクタクタや。あァ、シンドウいうて、箱の中に十銭入れるんや」「なんや、たったの十銭かいな」「はいな、シンドウ十銭や。神道実践ちゅうてな」

これが東京の方になりますと、「戦争も、次第に大きくなりましたね」「日本は神国です。”撃ちてしやまむ”の精神で参りましょう」「何しろ、日露戦争でも苦戦に苦戦を重ねての大勝利でしたからね」「戦争は勝たねばなりません」「日露戦争のとき、陸で乃木さん、海で東郷さん。どちらも揃ってえらかったんですね」「そりゃ、そうですよ」「しかし、あの東郷さんというお方は、気の毒に歯が一本もなかったそうですね」「そんなこと、どうして知ってるの」「町の店は、そう宣伝してあった」「町の宣伝? どこの店に?」「金物屋さんだよ」「金物屋さん? なんと宣伝してあった」「東郷ハガネ……とさ」

と、古い時事ネタを披露しているのが貴重である。尤も私個人としては、こういう軍国調のネタは時代的資料としては受け入れるが、思想的には大の苦手である。

晩年は鼓と張り扇を用いた古風な万才や、民族芸能としての御殿萬歳を得意としており、その一部はLP全集「東京漫才のすべて」の中に収録されている。

中でも昔を思い返して演じた露払いの芸「地の内」は大変貴重なもので、このLP盤は再版されるべきだと思っている。なお、速記が「大衆芸能資料集成 7巻」の47頁に出ている。詳しく知りたければ、どうぞ。

柳家三亀司氏によると、晩年は言い違いのネタを得意としていたそうで、またこういった古い芸を随分と教わり、公演などでもやったとの事である。

雷門福助然り、喜代楽然り古い芸が名古屋に残るというのは、芸能史学的に見ても面白い現象ではないか。

コメント