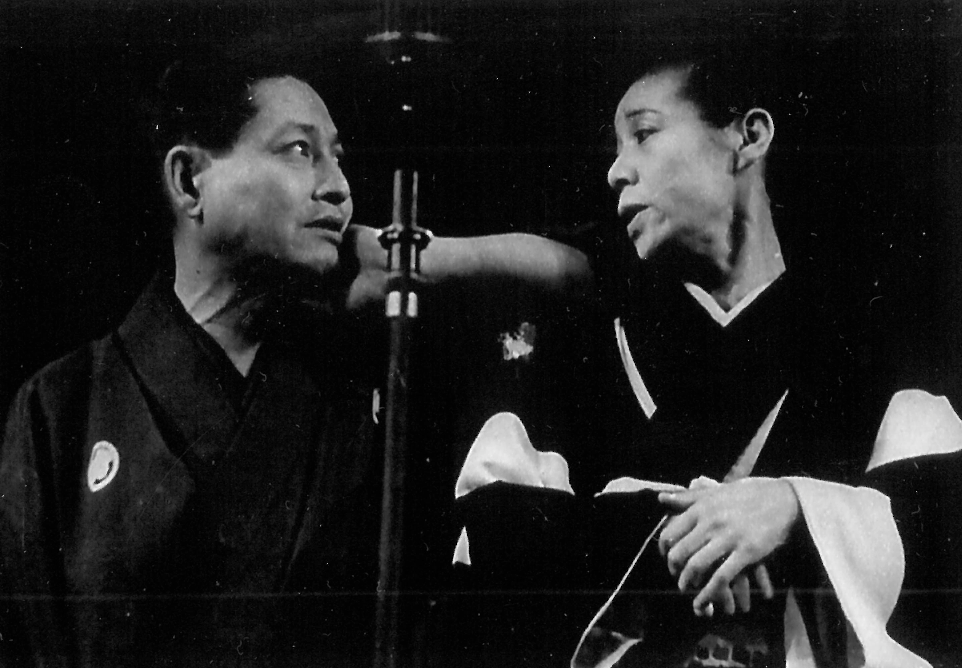

荒川小芳・林家染寿

小芳・染壽

右・荒川雪恵 左・林家染壽

人 物

人 物

荒川 小芳

・本 名 栗田 好太郎

・生没年 ??~1952年

・出身地 神奈川県 横浜市

林家 染寿

・本 名 栗田 つる

・生没年 1910年2月18日~1997年以降

・出身地 関西?

来 歴

来 歴

昭和~平成を代表する名漫才師、内海好江の両親である。一応、東京漫才の古株ではあったものの、波瀾万丈な人生を辿り、娘のような活躍はなかったコンビである。

しかし、内海好江というとっておきの宝物が、東京漫才に与えた影響は計り知れない。そういう意味では、子供に恵まれた漫才師と言えよう。

なお、本稿を制作するにあたって、好江氏の愛弟子で笑組として活躍なさっているゆたか氏のご協力を頂いた。ご協力、ありがとうございます。

漫才以前

小芳は横浜出身だったとかで、娘・内海好江のエッセイ集「気遣い心遣い」に、

からだにお金をかける大切さ 私は父の影響をたくさん受けて育ちました。父は横浜出身の芸人でしたけども、浅草と横浜が上手く調和したお洒落な人でした。

と、彼女の本の中にさらっと触れられている。こういうのを見落としたがるので、研究調査は実に厄介である。

所謂、遊び人だったと見えて、好江は「バンガード」(1992年1月号)に掲載された対談「女を生きがいを語る」で、

内海 父はもう私のことを溺愛でした。廓にまで連れて行ったくらいですから。欠点もたくさんありましたが、とっても粋で、芸人の最後の生き残りのような人でした。私が十七歳の時に亡くなりました……。

と、証言している。

後年、林家染団治に斡旋されて荒川芳丸に入門。「小芳」の名を貰って芸人になった――と、『落語27号』の「内海桂子・好江にきく帝都漫才華やかな頃」にある。

好江 私の父は、横浜の八百屋で、いわゆる天狗連だったんですよ。で横浜の朝日座へよく行った。亡くなった先代の円蔵師匠が「君のお父さんを朝日座でよく見た」といってました。で林家染団治師匠が朝日座へ来た時に、中で手伝ったらしいんですよ。それで名前がないから、大阪へ行って荒川芳丸師匠に荒川小芳という名前をもらってきた。名前弟子ですね。

染寿は、元々望月三姉妹という漫才連(女道楽系の芸人だったか)の出身で、母親は「わか」と言う名前だったそうである。「内海桂子・好江にきく帝都漫才華やかな頃」に――

好江 うちの母は望月三姉妹の一人で、望月一座で巡業していた。富士川のほうに巡業に行った時、父が手伝いで歩いてたんです。そしたら私の母の姉が、結核で喀血して死んじゃった。その時に興行師は金を持ってドロンしてしまう。仕方なく富士川座でトヤをしていた。トヤというのはどこにも行けないでいることです。もう仏様をダビに付すお金もない。そこで父がマキを拾ってきて、富士川の川原で焼いたそうです。

――へえー。

好江 その時に私の母の母、おばあちゃんが見ていて、仏にあれだけ親切にする人は心のやさしい人に違いないから、あの人と一緒になれといわれて結婚させられた。母は座付作家の人と恋愛していたらしいんですけど、親のいうことだからいやも応もない。この時、亡くなった春木艶子さん、叶家洋月さんのおかみさんで、あとで新山悦郎さんと組んだ艶子おばさんが一緒にいたので、私に話してくれました。

――それで夫婦コンビができた。

好江 東京へ出てきたのが昭和八年ごろで、静家興行部に世話になった。

何故だかわからないが、「演芸画報」に小林勝之丞「女漫才の死骸を焼く」(1939年9月号)という記事にこの二人の話が出ている。これが東京に来る前の二人の姿を克明に描き出していて――単なる消息の話でなく、巡業の辛さを知る上でも――貴重な資料である。長くなるが、少し引用して見よう。

昭和八年の夏、私は旅役者になつて山梨縣を巡業した。甲府の何とか協會が、メートル宣傳劇をやつて呉れ。金はコレ、コレ、支拂ひは前金と云ふので旱天の慈雨。早速話が極まつて甲府衆樂座(元の大和座今は廃座)で、メートル法普及劇を開けた。縣廰その他への前賣切符が売切で劇場は満員だつた。私達の一座といふのはお話に成らん程の貧弱で、子供歌舞伎(片岡文麿。竹田玉子。中村和夫。市川君子等)に、柳淳一郎、私たちの新派悲劇。それから幕間の餘興に漫才芳の家君春、その娘の鶴奴、友奴。タコ入道のやうな荒川小芳――芝居になると漫才連がお囃子へ廻る手詰の一行。

と、いうのが事の発端で、その一座で山梨に出かけ、巡業を始めた。

それでもメートル宣傳劇で山梨縣だけでも二十個所も巡業出来ると云ふんで大乗氣。二日目も満員で、氣をよくしてゐると、ブローカーの奴が一座の賣り金を横領して逃走。これで十数名の一行。途方に暮れてしまつた。

協会の方からも興行を断られ、甲州の五厘屋(契約の事務員)の手にかゝつて小笠原、八代、勝沼で雨に降られたり、入れかけしたり、散々な態たらくで乗込んだのが南巨摩郡の鰍澤町。身延詣りの富士川下りで有名は土地だ。元来が芝居好きな町で、私には血縁のつながる一家が多く、開場前から酒席の豫約があらうと云ふ、頗るいゝ氣持で一行は、衣装行李数個と共に一噸積みのトラツクへ同乗で鰍澤劇場へ乗りつけた。

何とか仕事にありつけた一行であるが、ここからが巡業の厳しさ虚しさを発揮する場面である。ちなみに「入れかけ」とは天候不順や事情で、公演を途中で打ち切るという意。

さて、町廻りとなつたが、これは一薹のタクシーへ劇場名の記された旗を立て、前記の漫才連が三味線太鼓を持ちこみ、柳と私とがメガホンで停車毎に来演の口上を大聲で延べたものである。新派劇の方は何でも構はず、『菊池寛先生大傑作』を云ひ立て、歌舞伎の方は、『近松門左衛門翁の名作』と怒鳴つて甲州の人を面喰はせたものである。この町廻りに出た者への報酬は『切札』と稱して、入場料一人前を貰ふのが例となつてゐる。この時は十五銭。私はそれを貯めては安い水晶を買入れたといふケチな了見であつた。

町廻りと云つても桑畑や、村が多く、疲れて着いたのが劇場前の雑用宿。やれ/\と思つてタクシーから降りると、續いて降りたのが女漫才の君春。ふら/\と、私の身體にもたれたと思ふと口からどす黒い血を吐いた。慌てゝ手拭やハンカチを當てがつたが間に合はわない。私の白地の単衣は、忽ち、血に染つてしまつた。町廻りの面々、蒼くなつて取りあへず、君春を雑用宿の八畳へ運び、布團を出したり、醫者へ人を走らせる内に、がつくり往生。息が留つてしまつた。あたりは、人殺しでもあつたやうな汚れ方だ。

肺結核だつたのである。もう、手の下しようもない。娘二人(鶴奴、友奴)は泣き崩れてしまつて慰めの詞も、何と云つていゝか分らない。長男が浪花節語りで浅草松葉町で二階借をしてゐるといふ事を聞いてゐたので、なけなしの財布をはたいて電報と二度も打つたが返事もない。

当時、結核は不治の病で、この病魔によって夭折した人物は数多い。古くは――作家であるが、樋口一葉、斎藤緑雨、石川啄木、芸人では桃中軒雲右衛門などは有名であろう。さて、急死した後の顛末である。

その晩は、勿論芝居は休みで、血なまぐさい部屋で通夜。翌る日は雨もよひの曇天。死骸の仕末に就いては漫才の小芳が警察へ行つて特に、冨士川の堤下で焼いて差支へないといふ許しを得た。傳染病でもあるし、焼場の設備の無い土地でもある。検閲、消毒、そんなことで夕方になつた。死骸を焼くには、石油と薪が要る。不入な興行の挙句だから、誰だつて餘分な金など持合せてゐない。又、有つたとてそこが藝人、出す筈もない。と、云つて、こんな話を私の知己が近所にゐても持こめない。劇場側は餘り口を出さない。仕方がないから油屋と薪屋に行つて、實費で掛けて貰ひ、死骸を入れた棺をリヤカーへ乗せて小芳と柳、私が、曳きつゝ堤下へ行つた。

柿の木が一本。その下に尺三の石が四ツばかり。鐵板が一枚、棺を石の上へ渡して、下へ薪を燻べ、石油をかけて火を放つのだが、誰も口を聞かない。暫くは無言。空は眞暗で、軈て、柳がマッチを擦つた。

……死んだ君春は四十二三の女だつたが、小柄だつた。それを焼くのだけれども時間の費つたのは意外であつた。燃料が足りないから冨士川の流れを歩き乍ら、手探りで燃し木を拾ひ集めて来た。人を焼く順序。骨に成るまでのことは茲には書けないが、夜の明けるまで、三人は沈黙をしてゐた。

『冬木心中』の平太郎の薹詞に『隠亡にやる金も無えんで、隅つこの方で燃え残りの槇や藁を拾ひ集めて念佛を云つて火をつけると仕方がねえと云つた風に青い火がチヨロ/\と燃え出して、野郎ヂク/\と油を垂らし初めた』とあるが、私の場合は女である。凄さの程度が少しばかり違ふ。髪の毛の燃える時が、私をして身震ひさせた。

骨あげの時は娘二人にも見せず、私たちで仕末して一時、鰍澤定林寺に納めた。勿論、満足な経料も出せず、丁寧な讀経を、汗を拭き乍ら耳にした。この一行は間も無く谷村で解散して、私は東京、横濱を素通りして名古屋の小芝居へと走つて往つた。

私個人の見解であるが、ここまで個人の火葬を鮮明に描き出した文章も珍しいと思われてならない。野坂昭如「火垂るの墓」やエッセイなどとも比べても決して劣らない出来である。まともな葬儀も上げられない人間の死を目の当たりにした人々は、このような感情を抱くのか、と不思議なリアリティと深雪が積もれる山中が如き、冷ややかな静寂が何処までも続いているような錯覚さえ覚えるほど。

そして、骨を納めた一座は解散――今や昔の話と思いきや、最後にとんでもないどんでん返しが待ち受けている。

それから七年。先日上野行の省線電車の中で、漫才の小芳に出逢つた。タコ入道みたいな彼は、小さつぱりとした服装で今でも漫才を續けてゐると語つた。相手の女漫才は君春の姉娘鶴奴だつた。二人は仲よく新橋で下りたが、鰍澤以来、夫婦の縁が結ばれたのだと云ふ。

この記述では、母親が結核に死んだ事になっているが、ゆたか氏が師匠の内海好江から聞いた話によると、亡くなったのは三姉妹の一人だったそうである。

また、この時、染寿は一座の座付作家に恋をしていたが、親の命令で泣く泣く別れ、小芳と結ばれたとか何とか――何はともあれ、小林氏の記述は如何やら記憶違いといった所であろうか。

東京漫才入り

1934年頃、東京に移住し、夫婦漫才コンビ結成。鶴奴は林家染團治の門下に入り、林家染壽と改名した。

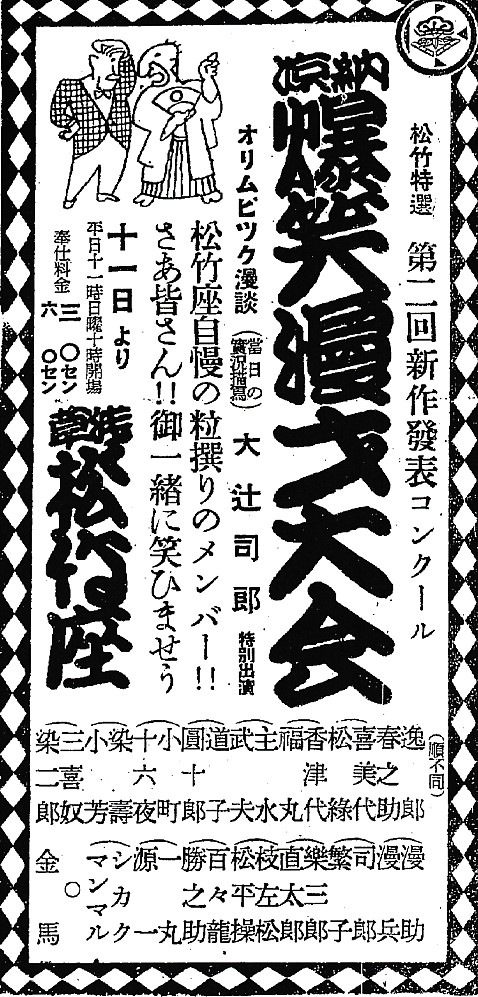

彼らの名前がはっきりと確認できるサンプルに、『キネマ旬報』(1935年5月号)の如月敏『松竹座の第一回爆笑漫才大會』の記載がある。都新聞の広告欄も見逃せないが、生憎手持ちがないので、サンプルとしてとどめておく。

……そこで、今度の松竹演藝部特選一同爆笑漫才大会であるが、これが新橋演舞場の漫才大會(註・1935年に吉本興業主催で行われた漫才大会)に刺激されてのことであるのは云ふまでもない。林家染壽と荒川小芳は時間におくれて行ったので見逃がしたが、外のは全部聴いた。

以降、松竹系の漫才として活躍。1935年に行われた漫才大会にも顔を出していた模様で、

(『読売新聞』昭和10年8月21日号 夕刊3頁)

この辺りなぞは東京漫才の全盛を偲ばせる資料である。

1936年に娘、好江誕生。以後、子宝に恵まれたものの、出産のたびに染壽は舞台を休まなくてはならなくなってしまった。これがのちの内海好江誕生のキッカケとなる。

戦時中に発足した大日本漫才協会では「第六区部長」に就任、名目上の幹部として迎え入れられた。この頃が、小芳の全盛期だったと言えよう。

空襲の下でも、浅草にとどまり、浅草の劇場を中心に奮闘を続けたが、戦災で焼き出された。財産も職場も失い、困窮の日々を過ごしていたという。

内海好江と仲の良かった青空うれし氏から伺った話では、「なんせ雨漏りの酷いぼろ屋で、おねしょしても夜露が布団を濡らすくらいのものだったって聞いた。でもお陰でおねしょしたのがばれなくてよかったのよぉ、なんて好江ちゃん笑っていたけどね」。

戦後、妻の妊娠なども相まって、染寿とのコンビ活動を一時中断し、まだ小学生であった娘、好江を仕込んで親娘漫才としてデビュー。内海好江のデビューのキッカケとなった。

晩年は目を悪くしたそうで好江や妹達が手を引いていた、と森サカエ氏より伺った。杖を突いて歩く日々だったと聞く。

1952年、小芳死去。晩年は病気がちで活動もままならなくなっていた。夫の死を機に染寿は本格的に舞台へ復帰した。

1953年頃、大朝家美代子と別れた大朝家豊子とコンビを結成し、染寿・豊子として三味線漫才を展開。松浦泉三郎『関東漫才切捨御免』(『アサヒ芸能新聞』1954年1月4週号)によると、

染寿は(男みたいな名前だが女性)先頃物故した荒川派の名門荒川小芳の妻君で娘芳恵は現在内海桂子と組んで若手女流の売れっ児(その一で書いた)豊子も久しく相方になやんで居たし、染寿も小芳亡き後二三の相棒と舞台をやったりやらなかったりで娘の監督が専らのようなブランクもあったが先年此の二人が初めて結ばれた。(中略) まだスッキリしたものが不足ぎみだが、何よりの取柄は両方共に三味線が達者な事で染寿が「ウデにまで歳はとらない。あれが弾けて之が弾けないなんてみっとも無いぢゃない」とばかり二人共スムーズでないシャベリの方を三味線で充分カバーしての合奏舞台。(中略)区分すれば女流の民謡漫才とでもいおうか。

と評されている。このコンビは数年ばかり続いた。

その後は内海好江の後見役として活動を続ける傍ら、漫才を続けた。1962、3年ころには相方と別れた荒川雪恵とコンビを結成。漫才協団に入会したが、これも長くは続かなかった。廃業の背景には、雪恵の再婚や家庭の事情があったと聞く。

その後は娘たちも成人した事もあり、現役を退いた模様。

後年、埼玉の入曽へと引越し、独り暮らしをする傍ら、好江をはじめとする娘たちの活躍を見守った。

80を過ぎてもなお健在で、「小柄だけども実に元気なお婆ちゃんで、驚いたことがありますよ」と好江の弟子である笑組のゆたか氏の証言。

1997年、娘の好江に先立たれる不幸に見舞われた。葬儀で号泣をしていたという。

ゆたか氏曰く、「その後は師匠の妹さんが身元を引き取って、老年で亡くなるまで見ていたと聞いています」との事であるが、それ以上の事はよく分かっていない。

コメント