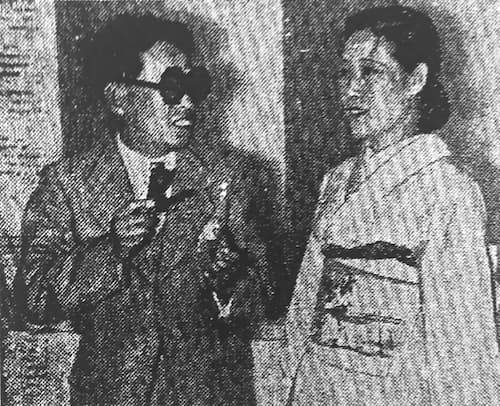

千代田松緑・都路繁子

千代田松緑・都路繁子の素顔

千代田松緑(左)・都路繁子(右)

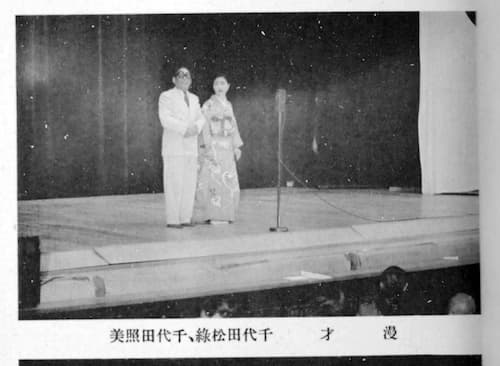

千代田照美と

(出典 國學院大學 研究開発推進センター)

人 物

人 物

千代田 松緑

・本 名 清水 克己

・生没年 1905年(逆算)~戦後直後?

・出身地 東京

都路 繁子

・本 名 岡田 繁子

・生没年 1911年(逆算)~1954年以降

・出身地 ??

染団治、ラッキー・セブンらと共に、早くから東京吉本に所属し、その先駆けを作った一組とされている。また、時事漫才を得意とし、時事漫才形成の一翼を担ったコンビともいえようか。

松緑の経歴

長らく前歴不明であったが、『都新聞』(1935年8月8日・9日号)に松緑の略歴が記録されており、大変役に立った。少し長いが引用することにする。なお、読みやすさに配慮して、文章構成を一部訂正した。

千代田松緑はもと喜劇俳優だつたが、そのまた前は、京橋邊の看板屋にペンキに塗れて働いてゐた

こゝで年期が明けた頃に、七軒町の開盛座の場内塗り替を一人でやつた事が、この方面の人達と相知る機縁となり、トタンに看板屋の足を洗つて山口清の門弟となり、次いで間もなく曾我廼家五九郎一座の九郎の弟子となつた、松緑といふ名はその時からだ

その頃浅草遊楽館に吉村興行によつて、五郎、十郎の漫才が掛かつた、これを見たトタンに心動かされ、転向しようと思つて師匠に相談したら「あんなものになつては不可ない」と言下に刎られた、漫才は一段と下つたもの扱ひを受けてゐたのだ

其後曾我廼家五蝶一座に入つて満州を巡業したが一座が引揚げる時に彼は女房の小山路道子と共に上海に残つた、そして同好會といふ芝居の振付をしたり、自分も芝居もやつたりしてまる四年もゐたがあちら独特の風土病に悩まされて上海事変前に帰つて来た

そして前の関係によつて五九郎一座に入らうとしたら「そんな病気に罹つたものは御免蒙る」と断られた

まゝよとばかり女房と三友館を初舞台に此時から漫才屋になつた、最初は兵隊漫才で、而も時局に絡んだ支那の兵隊をやつたら、何しろ上海に四年もゐて向ふの言葉は心得たものなので大受け、學校あたりから續々、といふ程でもなかつたが、見に来た位だつた

支那兵隊が受けなくなつてから、今度は今も彼が賣物にしてゐる五九郎の舞台真似を始めたものだ

こゝで一寸エピソードを入れると、彼の看板屋時代の主人公は今は北千住あたりにゐるが、當時奉公人にとつては思ひ遣りあるいゝ主筋ではなく、松緑に對しても年期が明けた頃の扱ひに面白くないものがあつた

これを気に病んでか、後に松緑が漫才で名を成したのを聞いて楽屋を訪れ「わしのあの時の遣り方が悪かつたので、お前はこんな藝人になつてしまつて……」と詫た一幕もある

さてこのコンビで、松緑以上の如く他奇のない部類に属するが、現在の彼の舞臺での女房役都路繁子には面白い一面がある。

文中で度々「支那」という表記が出てきているが、あくまでも当時の文章を引用したまでであり、他意はないので、そこはご了承願いたい。

また、漫才師には珍しく生年を判明できたのは、彼らがラジオに出演した時の記事(「読売新聞 朝刊」1935年6月25日号)が残っていたからである。

AK初放送の都路繁子(二四)と千代田松緑(三〇)は吉本専属の最近賣り出しのコンビで目下浅草の常盤座の爆笑漫才大会に出演してゐる

この記事を基にして、逆算で生年を割り出したが、もしかしたら若干ズレているかも知れない。

古い逸文等を確認すると、松緑は元々喜劇役者だったそうで、浅草の人気者・曾我野家五九郎一座に在籍していたという。

入団時期は分からないが、松緑の年齢や五九郎の活躍を踏まえて考えてみると、大体大正の終わりごろか。松緑本人が「婦人倶楽部」(昭和14年8月号)掲載の「夫婦漫才の生活打明け漫談會」なる座談会で語ったところによると、

徳田 松緑君は五九郎の聲色が上手ですね。

松緑 あれは五九郎と一緒に芝居をしてゐた時分に研究したんです。

とのことで、さらに言葉を続けて、

私が五九郎さんを困らした話がある。まだ五九郎華やかなりし頃、月給が遅れた事がありました。その時樂屋の風呂場の外でみんながいつ月給が出るのかなあと心配してゐる。恰度私は風呂に這入つてゐたんですが、ワザと五九郎が番頭に言ふやうに(以下五九郎の聲色で)『今度は大分遅れたが、今日はお前からエヘゝ、よろしくやつて置け』とやつた。するとこれを風呂場で聞いた連中、サア今日は貰へるぞといふので、なか/\歸らない。到頭五九郎の所へ談判に行つた。すると五九郎は『イヤ俺はそんな事を言つた覺えはない』『冗談ぢやない。確かにオン大です。自分で言つて置きながら卑怯だ』――といふ騒ぎです。誰も私が聲色をつかつたとは思はない。スツた紛んだの末、それでも二月ばかり早く月給が渡つたです。

なる悪戯をしたというのだから、芸の素質や物真似の才能はあったことであろう。

繁子の経歴

一方の繁子は女剣劇の出身だったそうで、『都新聞』(8月9日号)に経歴が掲載されている。

都路繁子はもとは女剣劇俳優だ、師匠都櫻水がもつと生きてゐたならば、梶原華嬢位には仕立てられたであらうと言はれる凄い女優だ

彼女にバスケットの綽名があり、それは顔が何となく角張つて、口が小さくないからだと言ふ事だが、これは少しヒドからう

彼女の剣劇女優時代に豪勢にしてまた哀れなフアンの物語がある、毎晩帝京座の表方が、樂屋の繁子に十圓紙幣を一枚づゝ届けて来た

聊か薄気味悪く思つてゐると、この事が十日ばかりも續いた或夜、その贈り主といふのが、近所の銭湯に行く彼女を待つて姿を現した

ちッとも金持ちらしく見えない男なので彼女は愈々気味悪くなつて逃げ帰らうとすると男は「私はこんな服装をしてゐるので貴女は疑ぐるんだらうが、それは私が毎晩客の飲んだラムネの壜を集めたり、掃除の手傳ひをしたりして貴女の帰りを待つたためなんです、今まではいろんな人達に妨げられて會へなかつたのが、今晩やつと掴まへた以上は死んでも離さない、金ならば、まだいくらもあります」と提げてゐた手鞄を開けると、新らしい紙幣がギツシリと詰つてゐた

彼女は隙を見て駆出し當時二階借をしてゐた田島町の家に逃げ込んだら、男も追つ掛けて来て飛び込んだ、そして鞄の紙幣をそこへあけて「是非私の女房になつてくれ」と言つて動かない、しまひにはオイ/\と泣き出して始末におえなかつたが、彼女が警官でも呼びさうな態度を見せたらやつと涙を拭いて悄然と帰つて行つた

以来男は再び彼女の前に現れず、其正體を知る由もないが「あんな紙幣束でオドすやうなフアンなんて今時はもう見られませんね」とこれは今の彼女の述懐

もう一つ剣劇女優に相應しい話がある、銭湯で何處かのお内儀さんが他の客が不自由をしてゐるのも知らぬ顔で手桶を周囲に五つも六つも置いて放さないので、その一つを繁子が取上げたら「藝人の癖に生意気な」といふ譯で喧嘩になりその喧嘩が次第に拡大してこちらに座の者が應援に来れば、向ふには店の屈強な若者が三人も飛んで来て、イヤハヤ大變な事になつた

ところで勝負は遂に繁子側の勝にその店の者を三人共小屋の中に誘き寄せて戸を閉め、寄つてたかつて散々殴りつけグロツキイにして放り出したといふのだがそんなにしては定めし警察でエラい眼に遭蔦だらうと言ふとさにあらず、さる顔役が仲裁に入つて仲直りの宴まで催してくれた上に、繁子達は御祝儀にまでありついたといふからうまい話ではないか

その後吉本興行の喜劇に入つて、松緑と組んで漫才に出たのは去年の夏からだ

女優時代から大口をカバンの口の大きさなぞらえて「バスケット」という愛称(アダ名?)で親しまれていたという。

東京漫才の人気者

喜劇をやっていた松緑であったが、うだつが上がらなかったのか、漫才へと転向した。が、この漫才転向も一筋縄ではなかったようで、「漫才家懇談會」という冊子を見ると、その中に、

私は時局漫才をやつて居る千代田松緑でありますが、私のやつて居ることは其の日の出来事を取込んで、それを捻つて喋つて居るのでありますけれども、それにしましても矢張り自分の身に覺えのないことは喋れない。それで道路の看板なぞを見て、啖を吐いてはいけないとかいふものがあると、これはいいなと思つて直ぐそれをやる。最初は兵隊漫才をやりましたが、上海から歸りまして、私の友達は皆兵隊漫才をやつて居るから、それで日本の兵隊は駄目だから支那の兵隊をやらうといふので、日本の兵隊と支那の兵隊とどう違ふかといふことを、支那語で支那の兵隊をやつて居りました。それから自分の妻も一緒にやつて居りますから女軍出征といふ、女でも軍事観念を持たねばならんといふのでそれをやつて居りましたが、不幸にして妻が身體が惡くなつたのでその方は廢めまして現在はニュース漫才、時局漫才をやつて居ります。

なる証言が確認できる。実に不思議な経歴である。上海に居た年代はハッキリしないが、多分昭和の初期だと考えられ、帰国後に漫才に転向したと推測できる。

その頃、大衆では、柳家金語楼の「落語家の兵隊」が大いに受けており、それに追随するように、喜代駒、千太・万吉などが「兵隊漫才」なる漫才を始め、ちょっとした兵隊漫才ブームが起きていた。

中には兵隊漫才を専門にしていた者もおり、コントさながらに軍服に武器を持ったコンビも存在したということを考えると、松緑もまたその一組だったのではないだろうか。

漫才コンビ結成時期は不明であるが、桂喜代楽が「大衆芸能資料集成」の中で「昭和三、四年に万才の協会を作ったときには八組ほどだった」と発言していること、一方、昭和10年にはラジオ放送に出演して「売り出しのコンビ」と称されていることを踏まえると、昭和6、7年に漫才転向を果たしたと解釈するのが順当な所か。

東亭花橘・光子の頁でも少し触れたが、早くから吉本と専属契約を結び、吉本が東京漫才へ本格的な進出を果たした時にはもう、吉本の看板芸人として活躍していた模様である。

以下は手元にあるメモの一部の引用――

東京吉本直属技藝士一覧

漫才(順不同)

林家染団治・高山美貴子、千代田松緑・千代田わかば、都路繁子・立花六三郎、桂里子・桂文弥、玉子家光子・東亭花橘、河内家芳江・桂三五郎、河内家美代次・河内家文春、林家染次・染子、林實・町田武、西山奈美江・大倉壽賀若、松平漫謡隊(松平操?)、橘家菊春・橘家太郎一行

当時、このコンビはしゃべくりの時事漫才を得意としていたようで、大朝家五二郎や桂喜代楽などと並ぶだけの実力を持っていた模様である。

中でも特筆すべきは、松緑は特大のトンボ眼鏡というトレードマークの存在である。一見子供だましの単純なネタのように見えるが、常人では思いつかないような小道具やトレードマークを持つという事は、漫才や演芸を語る上では絶対に欠かせない、ひとつの要素である。

客の度肝を抜くようなスタイルやトレードマークは現在でも行われており、むしろ注目を集めるためにはそういった要素がなければ、見向きもされない時代のように感じられる。

現代も活躍している人を例をあげると、ライオンちゃんのTシャツでおなじみのタカアンドトシ、ピンクのセーターを着るオードリーの春日をはじめ、中には田村けんじのようにサングラスと獅子舞など物凄い奇怪な格好をする人物もいる。

そういう人々は観客の笑いや記憶へと呼び掛け、インプットさせようとしている、アピールしているというしたたかな一面もある。

確かに松緑以前にも日本チャップリンの洋服や、横山エンタツ、東喜代駒のチョビ髭、松葉家奴の半纏など特異な衣装や風貌で人気を集めた人もあった。

だが、現実では全く考えつかぬような――悪く言えば、大いに誇張された役に立たない――道具を自身のトレードマークやギャグにつなげたという点は、松緑の大きな功績ではないかと思われるのである。こういった漫才の衣装史や小道具の研究だけでも、舞台演出学として成立しそうなものだが、いかがであろう。

少し話が飛んだので、経歴に戻ることにしよう。このコンビは、1935年5月13日から20日まで、松竹座で行われた松竹系の漫才大会「松竹演藝部特選大一同爆笑漫才大會」に出演している。

なぜ吉本所属の芸人が松竹演芸の方に出ているのか、理由が書かれていないのでサッパリ分からないが、当時フリーであった東喜代駒や静家興行に所属していた大朝家五二郎・〆駒が出演している所を見ると、専属だけが出ていたようではなさそうである。

そんな漫才大会を見た評論家の如月敏は、「キネマ旬報」に掲載された「ヴリエテ欄」という頁で、辛口のコメントを寄せている。それは松緑・繁子も例外ではなかったと見えて、

3 都路繁子・千代田松緑

(「キネマ旬報」 1935年5月号)

この漫才は禮服を着た男が出て短い話をした後、白い服を着た女が始めて登場する紹介法は氣が利いてゐる。但し、藝そのものはうまくないし、男の聲色は誰のかさつぱり解らない程度。

と、随分こき下ろされている。特に看板芸であった声色の否定はいろいろと考えさせられるものがある。

一方で、その声色が千代田松緑の十八番であり、それをやらなくなった途端、つまらなくなったという意見も存在することも明記しておこう(『読売新聞 夕刊』1939年7月26日号)。

粒揃ひ名人會 東寶小劇場の高座

こんどの所謂名人會は、顔づけもまづ平らで、初日早々の補助椅子騒ぎ。冷房装置もないこの小屋に、よくも来たものだと思ふ。そうへ、熊さん八さんのお噂だけが商賣の落語家連がどれもこれも揃つて鹿爪らしい紋付袴のいでたち、いつも氣になるが、あれが餘計に暑ツ苦しい。▼馬の助の”百人坊主”はどこまで行つても前座の外へは出られぬ高座ぶり、松緑の漫才は、五九郎の真似で人氣のある人なのに、それを封じてしまつたで、残るのはまづいところだけ

声色をやれば下手といわれ、それを封印した途端つまらないといわれてしまう姿を見ると、いささか同情の念に駆られないこともない。

しかし、依然として人気はあったようで、1935年6月25日、JOAKの出演者に抜擢され、出演を果たしたという事は最初に書いた通り。ちなみにその時の演題は「防空演習と朗らかな人生」というものであった。詳しくは芸風の所で記すが、古い芸尽くし漫才と新しいしゃべくりを折衷したネタであった模様である。

賛否両論はありながらも、吉本という力強いバックを得た二人はメキメキと頭角を示し、当時の漫才師としては珍しくレコード吹込みまで行った。同じく時事漫才で売っていた五二郎、喜代楽の二人が吹きこんでいないところを見ると、当時どれだけ人気があったかという良い証明になるだろう。

『レコードコレクターズ』(1995年8月号)に掲載された「蒐集奇談」によると、

▼千代田松緑・小山路道子

ショーチク・レコードに「凸凹学校」(S157)、「朗らかな人生」(S173)、セイカに「支那兵」がある。松緑は大きい眼鏡をかけて、曾我廼家五九郎のまねを得意にした。インテリで、東京の帝都漫才協会の副会長を勤めた。

と、ある。支那は完全に差別用語であるが、そう明記されている以上、そう記すしかない。しかし、先述の支那の兵隊をやっていたという記載の良い証拠にはなる。

戦争と消えた足跡

その後、松緑は繁子と別れ、千代田照美、千代田みどり、千代田わかばと相方を何回も変えた。一方、都路繁子の方は、中禅寺司郎や声帯模写の奈美乃一郎とコンビを組み直した模様である。

1939年1月29日、JOAKに出演し、「日本は母の国」を放送。

1939年6月19日、JOAKに出演し「日支親善」を放送。相方は千代田照美。

コンビ替えをした証拠として、以下のような記事を見つけることが出来た。

明十日開館 十四日迄

三門順子 バラの楽團

(『読売新聞 夕刊』1942年9月10日)

吉本専属新浪曲 浪花亭辰丸

アクロバット 李金来 李愛子

曲藝万才 吾妻太郎 若柳元江

漫才 千代田松緑 千代田若葉

漫談・司會 福地悟郎

東宝映画直営演藝館 大東亜館

毎日正午開演 晝夜三回

また戦前、松緑は浅草に住んでいたそうで、彼の義弟に当るという作家・高橋勇の『文壇資料 浅草物語』を覗くと、

(浅草へ取材に来た高橋勇は街並を見て、若いころを思い出す)

私は一軒の二階建ての家の前に来て、玄関先でサツキの植木鉢にジョウロで水をやっている六十ぐらいの婦人に、「ちょっとおたずねしますが、このあたりは昔の松葉町でしょうか」と、念を押すようにきくと、「はい、そうですよ、昔の松葉町です」と、微笑みながら答えてくれた。

「どうも」と、私は、その場を何となく振り返りながら、何げなく歩数をかぞえて歩いた。二十三歩歩いた道角で、はっと思って立ち止まった。すぐ前はかっぱ寺である。たった今、たずねた婦人の家の真ん中が、その昔、私の住んでいたところだとわかった。何故かというと、その道角から目をつぶって歩いて二十三歩目、それはお風呂屋の帰りに、いつも目をつぶって数えた数字、二十三歩目の家であった。

私は、義兄である千代田松緑という役者くずれの芸人の家に住んでいた。ここで私は沢山の芸人を知った。名前は大方忘れてしまったが、よく遊びに寄った先代の「猫八」が息子さん(今の猫八)を連れてきたのや、漫才の「林家染太郎」(現在、奥さんの崎本はるさんがお好み焼屋「染太郎」を経営)の顔などは、はっきりとおぼえている。その頃、松緑の紹介で、浅草の映画演劇関係に顔のひろい古泉堂という人(オペラ館のそば)の事務所で、アルバイトをしたことがあった。

高橋勇が実の弟であったならば、松緑の本名は必然的に「高橋某」となりそうなものであるが、義兄弟の関係なので(どういう関係なのかは分からない)、そうではないのかもしれない。しかし、プライベートの松緑を描いた資料としては大変貴重なものである。

1942年、帝都漫才協会が再発足(前身は昭和10年発足の「帝都漫才組合」)した折、松緑は副会長兼書記長として選出されたそうで、小島貞二は「漫才世相史」の中で、

会長に大朝家五二郎、副会長兼書記長に千代田松緑という、仲間の中のインテリが選出され、この仕事一筋に打ち込むことになった。東京だけで漫才師一六六六人(八百人余組)を数えたというのは、まさにこのときである。

と、松緑をインテリと評している。また、昭和18年の名簿の一部の中に、

帝都漫才協会役員

名 誉 会 長 大久保 源之助(市議会議員)

会 長 大朝家 五二郎

副会長 書記長 千代田 松緑

(以下、副会長に大道寺 春之助、曾我廼家 祐十郎、相談役に外村 禮文、大野 松童、林家 染團治、理事会計に玉子家 源一、梅川 玉輔と並ぶ)

と、源之助、五二郎に次ぐポストに就任している。

また、戦時中には吉本の関係者とだけあってか、わらわし隊に参加しており、早坂隆の『戦地演芸慰問団「わらわし隊」の記録』を読むと、

北支那慰問班

河内家美代次・文春、東亭花橘・玉子家光子、大利根太郎(曲師 吉沢団蔵)

中支那慰問班

桂金哉・金二、祇園千代子・砂川捨勝、木村小友(曲師・戸川大助)

南支那慰問班

千代田みどり・松緑、林家染子・染次、広沢小虎造(曲師・とし子)

艦隊慰問班

柳家千枝造・漫作、奥野イチロウ・竹本ジロウ、秋山右楽・左楽 浪花軒〆友(曲師・荒川文柳)、松平晃(アコーディオン・岡本豊久)

(註・資料の記録された当時の情勢や資料の引用上の関係から、支那と記しておりますが、決して差別を助長するものではありません。ご了承ください。)

と、ある。重複になっているが、これくらいしか詳しい資料がないので、仕方がない。この時には相方はみどりになっている。

わらわし隊に参加できる時点で相当の売れっ子であったことが立証できるが、残念ながら、このわらわし隊の派遣と帝都漫才協会の副会長就任以降、全く殆どが掴めなくなる。

源一、五二郎など、戦前の人気者が、敗戦と並行して漫才から足を洗った例があるように、少しは分かりそうなものである。

ましてや、帝都漫才協会の副会長。消息の一つや二つもあってはおかしくないはず――にもかかわらず、ぷっつりと表舞台から消えてしまっている。全く不思議な話ではないか。

松緑が辞めた理由を考えると、敗戦の影響で、所属していた吉本が一旦解散しかけたことや戦前と戦時の価値観の変化。

また漫才師は戦時中、率先して国策協力を行ったところから、進駐軍ににらまれ、戦犯として捕まるのではないかという危機があった事(実際、BC級戦犯として捕まるという噂がまことしやかに語られたという)などがあげられよう。そのほか、多くの要因が推測できそうなものであるが、どれが本当なのか、解らない。

そんな中で、僅かに参考になるのが、波多野栄一の『寄席といろもの』と『極楽寺 芸能人物故者芳名簿』である。

波多野栄一曰く、

千代田松緑 照美 太いロイド眼鏡で五九郎の真似が巧く照美の後繁子が代りよく売れたが早く歿った

と、短命だった事を何となくほのめかしている。終戦時はまだ40歳になったばかりだったにもかかわらず、戦後に設立された漫才研究会などに参加していないところを見ると、戦後の動乱のさなかに亡くなった可能性がある。

そして、その亡骸は極楽寺に祀られていたという。物故者名簿が出された1981年時点には確実に亡くなっていた模様である。

一方、都路繁子は、戦後に杉田ノボルという芸人と結婚し、夫婦漫才をやっていた。その頃の顔ぶれが『私のネタ帳パート2』の付録に記載されている。

当時を知る源氏太郎氏によると、「歳の差が20近く離れた夫婦でしたね。音曲漫才をやっていました。杉田ノボルはアコーディオンが弾けたので、マーガレットシスターズの先生分をしていましたよ。このマーガレットに居たのが、由起江ちゃんや淳子・照代なんかです。」との事である。

1954年、『アサヒ芸能新聞』(4月4週号)に掲載された『関東漫才切捨御免』の中に、

都路重子・杉ノボル

ノボルがアコをひいて、区分は歌謡漫才だが、重子のスタートは安来節だったとおもう。漫才としての重子の初コンビは千代田松緑(すでに死亡)で、関東での立体の元祖みたいなものであった。このあとの相棒が中禅寺司郎で、これが司郎の才人としての初登場だったろう。松竹演芸部の解散とともに終戦後まで舞台をしりぞき、戦後いまのノボルと組んでカムバック。したがって重子の方が母親くらいにみえるわけ。にぎやかな舞台で往年バスケットと異名をとった重子は、今でも元気に大きい口をあけてうたっている。

とあるが、この後間もなくして、消息が辿れなくなる。

吉本の看板芸人だったにもかかわらず、その消息が明らかになっていないのは、余りにも空しい事ではないか。

ましてや独特の風貌と当時としては斬新なネタで売った漫才師とだけあって、もう少し語られるべき存在であったはずなのに。

コメント