東京漫才を彩った人々

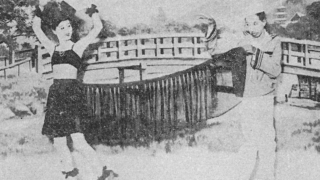

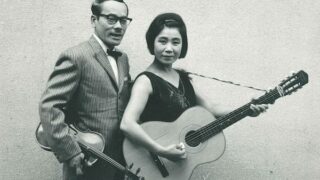

東京漫才を彩った人々 牧タンゴ・山路はるみ

牧タンゴ・山路はるみは戦前に活躍した夫婦漫才師。浅草を中心に活躍したが、タンゴが夭折した。山路はるみは後年、「亀造・菊次」として売れに売れた十返舎菊次である。PCLレコードに「はやり唄・女給」のレコードを吹き込んでいる。タンゴの素性がよく判らない不思議なコンビでは、ある。

東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  ダラダラ随筆

ダラダラ随筆  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才とは何か

東京漫才とは何か  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  息吹 ~大正から昭和ひと桁~

息吹 ~大正から昭和ひと桁~  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  息吹 ~大正から昭和ひと桁~

息吹 ~大正から昭和ひと桁~  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  息吹 ~大正から昭和ひと桁~

息吹 ~大正から昭和ひと桁~  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々  東京漫才を彩った人々

東京漫才を彩った人々 無断コピー・無断転載はおやめください。資料使用や転載する場合はご一報ください。